by admin | Jul 21, 2019 | blog

গৌতম বুদ্ধ দেবতা নন, ঈশ্বর প্রেরিত মানবও নন। তাঁর মহানতা ঐশী দান নয়। তিনি কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। এটি বুদ্ধের একান্তই স্বোপার্জন। বুদ্ধ বলেছেন, ‘‘মানবজন্ম অনেক পূণ্যের ফল- তাই ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম।’’ প্রাচীন ভারতবর্ষে বা জম্বুদ্বীপে অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোসল, বজ্জী, মল্ল, চেতী, বৎসা, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ, সূরসেন, অস্সক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ নামে ১৬টি রাজ্য ছিল। কোসল রাজ্যের অধীনে শাক্য নামে একটি প্রদেশ ছিল যার রাজধানী ছিল কপিলাবস্ত্ত। এ প্রদেশের রাজা শুদ্ধোধন বায়ান্ন বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। রাণীর নাম মায়াদেবী। তিনি আবার পার্শ্ববর্তী কোলীয় রাজ্যের রাজকুমারী। আষাঢ়ী পূর্ণিমার শেষ প্রহরে রানী মায়াদেবী স্বপ্নে দেখলেন- স্বর্গ থেকে চার দেবতা এসে তাঁর রত্নপালঙ্ক তুলে হিমালয় পর্বতের এক মনোরম স্থানে রাখলেন। মানস সরোবরে তিনি স্নান সারলেন। একটু দূরে রৌপ্যময় পর্বতের সুবর্ণ অট্টালিকায় দেবতারা তাঁকে নিয়ে গেলেন। পূর্বদিকে শিয়র রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন, এমন সময় এক শ্বেত হস্তী কপালে তার সিন্দুরের মতো টিপ, দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় বাঁকা বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের ওপর দিয়ে এসে তার শুঁড়ের শ্বেতপদ্মটি রাণীর কোলে এনে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রানীর দেহমনে অনিবর্চনীয় এক আনন্দশিহরণ হয়ে গেল। অতঃপর সব কোথায় যেন মিলিয়ে গেল আর কিছু দেখতে পেলেন না। রাণীর স্বপ্ন ভাঙ্গার সাথে সাথে ভোর হলে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্বামীকে অবহিত করলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে রাজজ্যোতিষী ডেকে স্বপ্নের কারণ জানতে চাইলেন। জ্যাতিষীরা মহারানী পুত্রবতী হতে চলেছেন বলে রাজাকে শুভ সংবাদ দিলেন। জ্যোতিষীরা আরো বললেন, ভূমিষ্ঠতব্য শিশুর শরীরে মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ বিদ্যমান বিধায় আপনার পুত্র কালে যশস্বী মহাপুরুষ হবেন। সূর্যস্বপ্নে রাজপুত্র মহাতেজস্বী হয়। শ্বেত হস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ-দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাজ্ঞানী পুত্রলাভ। এক মহাপুরুষ শাক্যবংশে জন্ম নেবেন।

গৌতম ককোসান্দ বুদ্ধের সময়ে রাজা খেমা, কোনাগমন বুদ্ধের সময়ে মিথিলায় ক্ষত্রিয় (Chatriya) বংশের পববতা দেন (Pabbata then) আর কাস্যপ বুদ্ধের সময়ে জতিপালা নামে এক ব্র্রাহ্মিন যুবক হিসেবে বোধিসত্ত্ব জীবনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধের অনুসারী। তিনি ২৮ তম বুদ্ধ। বুদ্ধ মতে গৌতম বুদ্ধের আগে আরো ২৭ বুদ্ধ ছিলেন। এ বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ৪ বুদ্ধ এবং কোটি কোটি বছর আগে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের আরো ২৪ বুদ্ধ ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ জীবদ্দশাই নিজেই বলেছেন এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে তিনিই শেষ বুদ্ধ নন। কথিত আছে, মায়াদেবী গৌতম জন্মের আগে পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে রাজা সেমতে সব ব্যবস্থা করেন। কপিলাবস্ত্ত থেকে মায়াদেবীর পিত্রালয় দেবদহ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা পতাকা, মঙ্গলঘট ইত্যাদি দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়। রাণী সাড়ম্বরে রাজপালকিতে চড়ে পিতৃগৃহে চলতে থাকলেন। যাবার পথে কপিলাবস্ত্ত থেকে কয়েক মাইল দূরে নেপালের লুম্বিনী নামক শালবনে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ জন্ম লাভ করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। গৌতম ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে ডান হাতের আঙ্গুল উত্তোলন করে বলেছিলেন, ‘‘অগ্গো হসস্মি, জেটিঠা, হমম্মি, অয়মন্তিমা জতি, নত্থি দানি পুনবভবো’তি’’। অর্থাৎ “আমি অগ্র, আমি শ্রেষ্ঠ, ইহাই অন্তিম জন্ম। এরপর আর জন্ম হবে না’’। কথিত আছে, কুমার সিদ্ধার্থ হয় গৃহত্যাগী হয়ে বুদ্ধ হবেন নতুবা সংসারী হয়ে রাজচক্রবর্তী সম্রাট হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। পরে লুম্বিনী কানন থেকে নবজাত শিশুসহ শোভাযাত্রা সহকারে মায়াদেবী মনের সুখে কপিলাবস্ত্ততে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা শুদ্ধোধন রাজপুত্রের নাম রাখেন সিদ্ধার্থ। পরে গৌতম নামেও তিনি অভিহিত হন। ছোট বেলা থেকে গৌতম বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন। অতি অল্প বয়সে ক্ষত্রিয়দের নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যাও তিনি পারদর্শী হয়ে যান। খেলাধুলা ও কৃষিকাজেও তিনি অন্যান্য সমবয়সীদের চেয়ে অভাবনীয় দক্ষ হয়ে যান। পিতার সাথে হল-কর্ষণ উৎসবে গিয়ে মাঝে মাঝে আনমনে ধ্যানমগ্ন হয়ে যান। কাকতালীয়ভাবে সিদ্ধার্থ, য়শোধারা, ভালো দ্রব্যে ভরা কলসী (চার নিধি-কুম্ভ), আনন্দ, অশ্বরাজ কন্ঠা (কন্ঠক), সারথি ছন্দক, কালুদায়ী (উদায়ী) নামে এক অমাত্য ও বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষ একই দিনে জন্ম নেয়।

ছোটবেলা থেকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সংসারের প্রতি উদাসীন ও চিন্তাশীল ছিলেন। রাজপুত্র বড় হয়ে যে সংসারত্যাগী হবেন রাজা শুদ্ধোধন তা আগে থেকে জানতেন। তাই পার্শ্ববর্তী কোলিয় রাজ্যের অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারী (মামাতো বোন) য়শোধারা’র সাথে মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিয়ে দেন। ২৯ বছর বয়সে গৌতম পুত্র সন্তানের জনক হন। পিতা কর্তৃক পুত্রের নাম রাখা হয় রাহুল। পুত্র রাহুল জন্মের পর সিদ্ধার্থ ভাবলেন, বড় হলে রাহুল তাঁকে সংসার জালে আবদ্ধ করে দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত করবে। একদিন সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমণে বৃদ্ধ, রোগী, মৃতদেহ ও সন্ন্যাসী এ চার দৃশ্য অবলোকন করে সংসারের প্রতি বিরাগী হয়ে যান। বলা যায় তখন থেকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগের মনস্থির করে ফেলেন। পুত্র রাহুলের জন্মের দিন (মতান্তরে সাত দিন পরে) রাজপুত্র সিদ্ধার্থ খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সারথী ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল সোমবার। প্রাসাদ ত্যাগের পূর্বে প্রিয়তমা স্ত্রীর কক্ষে গিয়ে এক নজর পুত্রকে দেখে নেন। ঘুমের মধ্যেও মা নিজ শিশুকে কিভাবে বুকের মধ্যে আগলে রেখে মায়াজালে জড়িয়ে রাখছে এ দৃশ্যটি অবলোকন করতে সিদ্ধার্থের মন কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। অশ্বরাজ কণ্ঠকের পিঠে আরোহণ করে অশ্বানুচর সারথি ছন্দক অশ্ব লেজ ধরে যাচ্ছিলেন। দেবতারাই তাদের যাবার জন্য নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন বলে ‘নিদান কথায়’ উল্লেখ রয়েছে। শাক্য ও কোলীয় রাজ্য অতিক্রম করে মল্ল রাজ্যও অতিক্রম করেন। কাউকে না জানিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে মল্ল রাজ্যের প্রান্তসীমা দিয়ে প্রবাহিত রামগ্রামের অনোমা নদীর তীরে শেষ রাতে তাঁরা পৌঁছেন। এসময় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজপোষাকসহ সমস্ত রাজঅলংকারাদি ছন্দকের নিকট জমা দিয়ে কণ্ঠক ও ছন্দককে বিদায় দিয়ে বহনকৃত রাজ তরবারি দিয়ে নিজের চুল ছেদন করে শূন্যে নিক্ষেপ করে দেন। ঘটিকারা নামক এক ব্রহ্ম এ সময় রাজপুত্রকে চীবর দান করেন। গৌতমের প্রিয় অশ্ব কন্ঠক রাজপুত্রের এহেন বিদায় সহ্য করতে না পেরে সেখানে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ফেলেন। ভগ্নমনে সারথি ছন্দক রাজধানী কপিলাবস্ত্ততে প্রত্যাবর্তন করে রাজপ্রাসাদে সংবাদটি প্রচার করলে রাজপ্রাসাদে অবধারিতভাবে কান্নাররোল নেমে আসে। তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে কপিলাবস্ত্তর মন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের সাথে দেখা হয়ে যায়। তাঁরা রাজপুত্রকে প্রাসাদে ফিরিয়ে যাবার নিস্ফল চেষ্টা করে। সে সময়ে রাজগৃহ ছিল সাধু-সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল। প্রথমে পান্ডব পর্বত, পরে গৃধকুট পর্বতে গিয়েও অভিষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় না দেখে সিদ্ধার্থ বন জঙ্গল পেরিয়ে নদী, নদী পেরিয়ে বনরাজি-পাহাড় পর্বতে যেতে থাকেন। পাহাড় ধারে বনের সংকীর্ণ রাস্তা। সাত দিন সাত রাত পেরিয়ে গৌতম বৈশালী নগরের জটাধারী ঋষি আলাড় কালামের আশ্রমে পৌঁছে ধ্যান-সাধনা শিক্ষা গ্রহণ করলেন। ঋষি আলাড় কালাম সমাধির সাতটি স্তর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। সিদ্ধার্থ গৌতম ধ্যানের প্রথম স্তরসহ দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র আলাড় কালামের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় মগধরাজ অপুত্রক বিম্বিসার গৌতমকে রাজ্যের কিছু অংশ রাজত্ব করার অনুরোধ জানান। রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট। নিজ রাজ্য ও রাজলোভ পরিত্যাগ করে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার জন্য এখানে আগমন বিধায় গৌতমকে কোন লোভ লালসার পরিব্যাপ্ত হতে পারল না। রাজা বিম্বিসার পুত্রলাভের আশায় হাজার পাঁঠা বলি দিয়ে যজ্ঞের আয়োজন করতে যাচ্ছিলেন। ছাগলের মা মা (মেৎ-মেৎ) আর্তস্বরে কান্না শুনে সিদ্ধার্থ মগধরাজ বিম্বিসারকে পুত্র লাভের আশায় পশু বলি দিতে বারণ করেন। সিদ্ধার্থের অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাজা বিম্বিসার মগধ রাজ্যে পশুবলি না দেয়ার ঘোষণা করেন। রত্নগিরি গুহা থেকে সিদ্ধার্থ গৌতম ধ্যান লাভোত্তর অদ্বিতীয় পন্ডিত বনে গেলেন। তারপরও গৌতমের এহেন জ্ঞান লাভের তৃপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে আলাড় কালামের চেয়ে জ্ঞানী আচার্য ঋষি উদ্দক রামপুত্র (রুদ্রক) এর নিকট কিছুকাল ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতের শ্রাবস্তির আশ্রমে রুদ্রক নিজের উপলব্ধ সত্যজ্ঞান ও উচ্চতর সাধন শিক্ষা দিতেন। শিক্ষার জন্য আরো কিছু সঞ্চিত আছে কিনা এরূপ গৌতমের প্রশ্নের জবাব দিতে রুদ্রক ব্যর্থ হওয়ায় গৌতম জ্ঞানমার্গে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার নিমিত্তে একা জ্ঞানার্জনের জন্য উরুবেলার জনবিরল গহীন বন-জঙ্গলে বেড়িয়ে পড়েন। গৌতম একা জ্ঞান অর্জনের জন্য এক বন থেকে আর এক বন, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য ভ্রমণ করতে থাকেন। দিনে দিনে তাঁর জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। নৈরঞ্জনার নদীর সাথে গৌতমের সম্পর্ক পাঁচ বছরেরও অধিক। নদীর পাশে একাকীর ধ্যানের সময় ঋষি আলাড় কালামের তিন শিষ্য কৌন্ডিণ্য, বপ্পা ও অশ্বজিৎ এবং ঋষি উদ্দক রামপুত্রের দু’শিষ্য মহানাম ও ভদ্দিয় এসে যোগ দেয়। তাঁরা গৌতমকে গুরুর ন্যায় সেবা শুশ্রুষা করতে থাকে। তাঁদের সাহচর্যে সিদ্ধার্থ গৌতম কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। ধীরে ধীরে গৌতমের শরীর জরাশীর্ণ বিবর্ণ হতে থাকল। কৌন্ডিণ্য পূর্বের নাম ছিল সুদত্ত। আটজন জ্যোতিষীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কৌন্ডিণ্যই রাজা শুদ্ধোধনকে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন যে, একদিন গৌতম সংসারের মায়া পরিত্যাগ করে ভবিষ্যতে অবশ্যই বুদ্ধ হবেন। অপর জ্যেষ্ঠ সাতজন জ্যোতিষী গৌতমকে রাজা বা সন্ন্যাসী/বু্দ্ধ হবেন মর্মে ভবিষ্যৎবাণি করেছিলেন। কঠোর ধ্যান সাধনা কেবলই শরীর কষ্ট, এহেন ধ্যানে কোন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হওয়ায় সিদ্ধার্থ গৌতম চলমান কঠিন পথ পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে লাগলেন। একদিন ভিক্ষান্নের উদ্দেশ্যে সেনানীর গ্রামে প্রবেশ মুখে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষমূলে বিশ্রামকালে সিদ্ধার্থ গৌতম ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েন। উক্ত এলাকার বিত্তশালীর বনিকের সুজাতা (নন্দবালা) নাম্মী সতী সাধ্বী এক পতিব্রতা নারী বৃক্ষ দেবতাকে পূজা দেয়ার মানসে পায়সান্ন দিয়ে বৃক্ষতলে সশরীরে উপস্থিত হয়। সুজাতা কুমারী থাকা অবস্থায় জাতিকুল সম্পন্ন উপযুক্ত বরের সাথে বিয়োত্তর প্রথম গর্ভে যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে উক্ত বৃক্ষ দেবতাকে পূজা দেয়ার বিষয়ে মানত করেছিলেন। যথাসময়ে সুজাতার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় তিনি পায়সান্ন দিয়ে বৃক্ষ দেবতাকে পূজা অর্পণকালে প্রত্যুষে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন একজন সন্ন্যাসীকে (সিদ্ধার্থ গৌতম) দেখতে পান। সুজাতা পুত্রের নাম য়াশ। য়াশ পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্য গ্রহণ করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। সুজাতা মনের আনন্দে বহনকৃত পায়সান্ন পাত্র (পায়েস/গানানঁ ছোওয়েন) গৌতমের হস্তে অর্পণ করে নিগর্মন হন। পরে সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনার নদীতে স্নানান্তে নদীর কিনারায় পায়সান্ন গ্রহণ করলেন। এ দৃশ্য দূর থেকে পাঁচশিষ্য অবলোকন পূর্বক অপরিচিত নারী হতে অন্ন গ্রহণ সিদ্ধার্থের এহেন মধ্যপন্থা অবলম্বনে পাঁচ শিষ্য বিরক্ত ও সন্দিহান হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। পায়েস গ্রহণোত্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সিদ্ধার্থ নদীরপারে বনের ধারে পশ্চিমদিকে বিরাট এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে তৃণাসন পেতে পূর্বমুখী হয়ে বসে পড়লেন। দৃঢ় সংকল্প হয়ে পালি ভাষায় উচ্চারণ করলেন,

‘‘ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং

ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভং

নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে’’।।

বঙ্গানুবাদ – এ আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক-অস্থিমাংস ধ্বংস প্রাপ্ত হোক, তথাপি অপ্রাপ্ত বহুকল্পে দুর্লভ বোধিজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত আমার এ দেহ এ আসন ত্যাগ করে উঠবে না।

এহেন কঠিন সংকল্পের মাঝেও গৌতমের মনে ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়তমা স্ত্রী য়শোধরা ও পুত্রধন রাহুলের মায়াবী চেহারা তাঁর বারংবার মানসপটে ভেসে আসে। কখনোবা রাজপ্রাসাদে শোকার্ত পিতা, আত্মীয় স্বজন ও সহচরদের চেহারা তাঁকে ফের সংসার জীবনের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। পুরুষ সিংহ সিদ্ধার্থের মন অটল থেকে দৃঢ়কন্ঠে তিনি বলে উঠলেন, ‘‘হিমালয় পর্বত স্থানচ্যুত হতে পারে, ত্রিভুবন শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে, আকাশের সমস্ত নক্ষত্র ধূলায় লুঠাতে পারে, মহাসমুদ্রের জলরাশি শুকিয়ে যেতে পারে- তথাপি আমি আমার সংকল্প থেকে তিলমাত্র বিচলিত হব না। আমার প্রতিজ্ঞা সুমেরুর মত অটল. সূর্যের মত স্থির এবং বজ্রের মত কঠিন।’’

‘মেঁহ্ নেৎ’/Mara (Demon) নামে অসুর বিশেষ অপদেবতা গৌতমের ধ্যান ধ্বংসের জন্য সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তিনি সসৈন্যে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য নানাবিধ অপচেষ্টা চালাতে থাকে। মার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অবসাদ, ভীতি, সন্দেহ ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করেও সিদ্ধার্থের ধ্যান ভাঙ্গতে পারল না। তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। মার অর্থ নির্বাণের বিপরীত কখনো কখনো জাগতিক অস্তিত্ব/ পুনর্জম্মের স্থানকে বুঝায়। মার বুদ্ধের তপোবিঘ্নকারক। মার বিষয়ে চুল্লনিদ্দেসে বলা হয়েছে, ‘‘কম্মাভিসঙ্খার- বসেন পটিসন্ধিকো খন্ধমারো, ধাতুমারো, আসতনমারো।’’ অসৎ প্রকৃতির মার অপদেবতা স্বীয় পুত্র-কন্যাসহ দলবল নিয়ে অনেক ভয় ও প্রলোভন দেখিয়েও গৌতমের ধ্যান ভগ্ন করতে সক্ষম হননি। নানা ছদ্মবেশে গৌতমের ধ্যান স্থলে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল।

তথাগত বুদ্ধ ভারতে বিহার প্রদেশে বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিবৃক্ষ হতে প্রায় ৭০ ফুট পূর্বে এসে অজপল নামক অন্য আর এক বটবৃক্ষের নিচে বসে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ৫ম সপ্তাহে (অজপাল সপ্তাহ) ধ্যান সাধনার সময় মারের নির্দেশে তারই অপরূপা পরমী সুন্দরী তিনকন্যা যথাক্রমে তান্-হা (তৃষ্ণা)/Tanha, আ-র-তি (রতি)/Arati ও রা-গা (প্রীতি)/Raga হৃদয় নিংড়ানো উত্তেজক পোষাক পরিধান করে নেচে গেয়ে গৌতমকে রিপু (Sex) আক্রমণ করার উদ্যত্ত হলেও তিনকন্যা কোনভাবে সফলকাম হতে পারেনি। এ সময়ে গৌতম বিশাল গুণের অধিকারী ছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেকে পাঁচশত ফুট উচু বা তার চেয়ে কোটির গুণ উচ্চতা সম্পন্ন মানব বনে যেতে পারেন। মারের মেয়েত্রয় বুদ্ধের সংষ্পর্শ পাওয়ার দূরের কথা বরং তারা তুলার মতে বাতাসে উড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। তান্-হা অপরূপ রূপের অধিকারিণী ও প্রেমাকাঙ্খী (Craving), আ-র-তি তীব্র আবেদনময়ী ও ছলনাময়ী, (Boredom) আর রা-গা অত্যন্ত কামুক, ভাবাবেগ ও যৌনকাঙ্খী (Passion) কামদেব মারের তিন মেয়ে। মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের বিবিধ সুখের বর্ণনাসহ ধ্যানমগ্ন গৌতমকে এপথ থেকে পরিহার করে তার সাথে যাবার জন্য প্রলোভন পূর্বক বিমোহিত করে যাচ্ছিল। ঘুমমগ্ন ব্যক্তি যেমন কারো কথা শুনতে পায় না, ধ্যানমগ্ন গৌতমও রতি’র কোন কথা শুনতে পেলেন না। রতি’র কথা শেষ হতে না হতেই তৃঞ্চা ও প্রীতি এসে তারাও নানা প্রলোভন দেখাতে লাগল। কৃতাঞ্জলিপুটে তারা গৌতমকে বলল, ‘‘হে ভগবান, আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করেছি। আপনি আমাদের প্রবজ্যাধর্ম প্রদান করুন। আপনার কথা শ্রবণে আমরা গৃহস্থ্যধর্ম ত্যাগ করে সুবর্ণপুর হতে এ স্থানে আগমন করেছি। আমরা কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাঁচশত ভ্রাতা, তারাও সদ্ধম গ্রহণ করতে উৎসুক। আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন, অতএব আমি ও আমার ভগিনীগণ, আমরা সকলেই আজ বিধবা হলাম।’’ মারের তিন ছেলের নাম বিভ্রম, হর্ষ ও দর্প। গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক মার বিজয়ের বর্ণনা মূল সুত্তনিপাতের পধান সুত্ত (প্রধান সূত্রে)-এ বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া কাশ্মিরী কবি ক্ষেমঙ্কর রচিত ‘ললিতবিস্তর’ নামক গ্রন্থেও এসব বর্ণনা রয়েছে।

তথাগত বুদ্ধ রিপুকে জয় করেন। মার জয় করে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ দেখেছেন। মারকে বৌদ্ধ শয়তান বা পারসিদের অমঙ্গল দেবতা অহ্রিমান বলা যায়। তার আর এক নাম কামদেব। যে ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে এ মার কামাদি রিপুসকুল উত্তেজিত করেন। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে ও পরে এ মার নানাভাবে বুদ্ধকে উত্তেজিত করেছিল। এ বিষয়ে পরে গৌতম বুদ্ধ শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘‘হে ভিক্ষুগণ, ‘মার’ এইরূপ তোমাদের ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছে- তোমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকা, জিহবা দেহ-মনোদ্বার কখন কোন দরজা খোলা পায় সেই অবসর খুঁজিতেছে, সন্ধি পাইলেই প্রবেশ করিবে। অতএব সাবধান! ইন্দ্রিয়দ্বারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে পাপাত্মা ‘মার’ বিফল-প্রযত্ন হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দূরে যাইবে, শৃগাল যেমন কচ্ছপ হইতে দূরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।’’ দুখের কারণ-তৃষ্ণাকে তিনি ক্ষয় করেছেন। তৃষ্ণা থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, তৃষ্ণার প্রভাবেই জীবজগৎ চক্রবৎ বিশ্বে ঘুরছে।

গৌতম ছয় বছর কঠোর তপস্যা ও সাধনার পর খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে বুদ্ধগয়ার নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেদিন ছিল বুধবার। বৃক্ষটি পরবর্তীতে বোধিধ্রুম বা বোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত লাভ করে। বৈশাখী পূর্ণিমার প্রথম প্রহরে সিদ্ধার্থ গৌতম পূর্ব জীবনের কথা পরিজ্ঞাত হলেন, দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচক্ষু লাভ করলেন, তৃতীয় প্রহরে দর্শন করলেন ভবচক্র (প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ) ও চতুর্থ প্রহরে সর্বজ্ঞতা লাভ করে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি তখন বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ। অনাথপিন্ডের মাধ্যমে সুজাতা পরবর্তীতে বুদ্ধের সান্নিধ্য পান। তিনি বুদ্ধের নিকট থেকে সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা অবগত হন। সাত প্রকার স্ত্রী হচ্ছে- ভীমা উগ্রচন্ডা (অসতী স্ত্রী), কুটিলা কলহপ্রিয়া, প্রিয়ম্বদা (পতিব্রতা সতী স্ত্রী), সুশীলা, সুগৃহিনী, প্রিয়সখী ও সেবিকা। বুদ্ধের প্রশ্নের জবাবে সুজাতা নিজেকে পতিব্রতা সতী স্ত্রীর মত হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ব কোন এক জন্মে সুজাতা ছিলেন থিংজেমাং নামে এক রাজার নাতনি। নাম ছিল গা না চিং। তাঁর বাবার নাম ওয়েছেনডারা। রাজপুত্র ওয়েছেনডারা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল। তিনি একদিন রাজ্যের অমূল্য সম্পদ ও বীরত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত শ্বেত হস্তি একজন ভিক্ষা চাইলে তিনি মুক্তমনে দান করে দেন। রাজা ঘটনাটি অবহিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের ছেলেকে পরিবারসহ রাজ্য থেকে বহিস্কার করেন। রাজপুত্র ওয়ে ছেন ডারা নির্বাসনে থাকাবস্থায় জ-তা-ঘা পুনা নামে ৭০ বছরের এক সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাইলে নিজের অতিপ্রিয় বড় ছেলে জা লি ও ছোট মেয়ে গা না চিং-কে মুক্তমনে দান করে দেন। রাজপুত্র কর্তৃক সন্ন্যাসীকে দু’ হাত জোড়ে নিবেদন করা হয় যে, তার বুকের ধন দু’ছেলেমেয়েকে যেন নির্যাতন করা না হয়। ১৭ বছরের ঋষির সহধর্মিণী তার বাসায় কাজের ছেলে মেয়ে রাখার মানসে অবুঝ ও শান্তশিষ্ট দু’ভাইবোনকে সন্ন্যাসী রাজপুত্র থেকে দান গ্রহণের এ প্রচেষ্টা। অকৃতজ্ঞ, লোভী ও বরখেলাপকারী জ-তা-ঘা পুনা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নির্যাতনক্রমে জালি ও গানাচিং-কে তাঁর অলস বউ এর নিকট নিয়ে যাওয়ার পথে দেবলোক থেকে দেবতারা অবলোকন করে ফেলেন। দেবতারা জ তা গা পুনা-কে নিজ বাড়িতে না নিয়ে জালি ও গানাচিং পিতামহ’র রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। রাজা থিং জে মাং জ-তা-ঘা পুনা থেকে উচ্চমূল্যে জালি ও গানাচিং-কে ক্রয় করে ফেলেন। রাজপ্রাসাদে অসহায় জালি ও গানাচিং এর সাথে আলাপচারিতায় তাদের বাবার পরিচয় পাওয়ার পর রাজা জেনে যায় যে, জালি ও গানাচিং আর কেউ নয়, তাঁরই আপন নাতি-নাতনি।

সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণার জন্য বুদ্ধের অপর নাম মহাকারুণিক। অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ বিষয়ে অবহিত বলেই তাঁর নাম তথাগত। গৌতম শাক্য বংশের জন্ম বিধায় তাঁকে আবার শাক্যসিংহ বলে। বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁর নাম হয় শাক্যমুনি। জাপানীরা বুদ্ধকে শাক্যমুনী বলে। বুদ্ধ ছিলেন এক বিষ্ময়কর মহামানব। এমন অসামান্য, অনুপম ও বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষ বিশ্বে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে। তিনি অমৃতলোক বা মহাশক্তি নির্বাণের পথ প্রদর্শক ও অরি ধ্বংসকারী অর্হৎ। তিনি বলেছেন, ‘‘ন মে আচরিয়ো অত্থি, সদিমো মে ন বিজ্জতি।’’ অর্থাৎ আমার কোন আচার্য নেই, দেব মনুষ্যলোকে আমার সদৃশ কেহ বিদ্যমান নেই। সাধনাক্রমে অর্জিত জ্ঞান বুদ্ধ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিশ্বেও সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘প্রত্যেকের মধ্যে বুদ্ধ হবার মহান শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করার দায়িত্বও মানুষের নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইচ্ছা করলে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে আবার নিজকে অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যেতে পারে।’’ প্রত্যেক মানবে এ সুপ্ত সম্ভাবনা ও অপরিসীম শক্তির কথা ভগবান বুদ্ধ প্রথম ঘোষণা করেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৮ থেকে ৫৪৪ অব্দ পর্যন্ত ভারত বর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর সিদ্ধার্থের বোধিসত্ত্ব জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। তিনি লাভ করেন নির্বাণ মার্গের তত্ত্ব ও জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত কাহিনী। তিনি আরো লাভ করেন চারি আর্যসত্য (The four noble truths) t

১) দুঃখ আর্যসত্য (Suffering)

২) দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য (Cause of suffering)

৩) দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ( Decay of suffering)

৪) দুঃখ নিরোধকারী আর্যসত্য (The way that leads to the decay of suffering) এবং এর অন্তর্গত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ( The Noble Eight-fold Path) নিম্নরূপঃ

১) সম্যক দৃষ্টি (Right Perspective)

২) সম্যক সংকল্প (Right Aspiration)

৩) সম্যক বাক্য (Right Speech)

৪) সম্যক কর্ম (Right Action)

৫) সম্যক আজীব বা জীবিকা (Right Livelihood)

৬) সম্যক ব্যায়াম বা উদ্যম বা প্রযত্ন (Right Effort)

৭) সম্যক স্মৃতি (Right Mindfulness) ও

৮) সম্যক সমাধি (Right Concentration)।

বুদ্ধ বলেছেন, ‘‘চতুসচ্চং বিনিমুত্তং ধম্মং নাম নত্থি’’। অর্থাৎ এ চার আর্যসত্য ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান নাই। এ চার আর্যসত্যকে সম্যকভাবে জানলে কেবল দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। মানব, দেব, ব্রহ্মা ও রাক্ষসকূলে সৎ, ধার্মিক, চরিত্রবান, পরোপকারী, কৃতজ্ঞ ও আন্তরিকতাপূর্ণ যেমন আছে তেমন অসৎ, অধার্মিক, চরিত্রহীন, পরক্ষতিকারী, অকৃতজ্ঞ ও আন্তরিকতাহীন মানব, দেব, ব্রহ্ম নিশ্চয় ছিল। গৌতম বুদ্ধ ২৯ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্তে গভীর ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় অসুর লোক (Asura) থেকে পৃথিবীতে এসে ‘আলা ওয়াকা বেলু:’ (আলা ওয়াকা রাক্ষস) নামে এক অসুর (রাক্ষস) গৌতমের ধ্যান ভগ্ন করার জন্য প্রাণপণ অপচেষ্টা করেছিল। জরাজীর্ণ দেহ দিয়ে দৈত্যাকৃতি বলবান এক রাক্ষসের সাথে গৌতমকে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়নি। গৌতম তাঁর ধ্যান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে ‘আলা ওয়াকা’ রাক্ষসকে পরাজিত করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

বুদ্ধের এই নব ধর্ম ও মার্গ ফল প্রথম প্রচার করেন তাঁর পঞ্চশিষ্য কৌন্ডিণ্য, ভদ্রজিৎ, (ভদ্দিয়), বাষ্প (বপ্পা), মহানাম ও অশ্বজিৎ। কৌন্ডিণ্যই বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব সর্বপ্রথম অবহিত হন। বৌদ্ধ ধর্মে এঁরা পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দর্শনের মূল সুর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা পৃথিবীর সবকিছুই অনিত্য। দুঃখই সত্য, আত্মা বলে স্থিত কিছু নেই। অদৃশ্য কোন কিছুর প্রতি, অলৌকিক কিছুকে বুদ্ধ বিশ্বাস করতে বলেননি। এমনকি তাঁর ধর্মমতকে তিনি পারাপারের ভেলা হিসেবে তুলনা করেছেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম। এ ধর্মে কোন জাতিভেদ নেই। অহিংসা পরম ধর্মই হচ্ছে এ ধর্মের মূলকথা। গৌতম বুদ্ধ সাধারণ মানুষদের পঞ্চশীল (The Five Precepts) পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন। পঞ্চশীল হচ্ছে, জীব হত্যা না করা (Avoid killing or harming), চুরি না করা (Avoid stealing), কামে বশীভূত না হওয়া (Avoid Sexual misconduct), মিথ্যা না বলা (Avoid Lying) ও মদ্যাসক্ত না হওয়া (Avoid alcohol & other intoxacating drugs)। তথাগত বুদ্ধ এক জন্মের পুণ্যফলে বুদ্ধ হন নাই। এক জন্মের কর্মফলে কেউ সম্যকবুদ্ধ হতে পারেন না। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুররূপে কোটিকল্পকাল মানুষ, দেবতা, পশু পাখিসহ অসংখ্য যোনিতে জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত লাভের জন্য বুদ্ধকে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী সাধনা করতে হয়েছে। দশ পারমী যথা- দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান (দৃঢ় প্রত্যয়), মৈত্রী ও উপেক্ষা পরিপূর্ণ করেই বুদ্ধত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেক পারমী আবার উপ-পারমী ও পরমার্থ পারমীভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ৩০ পারমী পরিপূর্ণ ব্যতীত বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধ বলেন, ‘‘সবেব সত্তা কম্মম্মাকা’’ অর্থাৎ সকল প্রাণী স্বকৃত কর্মেই সৃষ্টি। বৌদ্ধমতে জগৎ অনাদি-অনন্ত। এ অনন্ত জগতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা হলেন অবিদ্যা বা তৃষ্ণা। এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড জাত বা অজাত নহে। সনাতন (হিন্দু) ধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলে মানেন। তাই তারা বুদ্ধকে ‘ভগবান বুদ্ধ’ বা ‘বু্দ্ধদেব’ বলে। গৌতম বুদ্ধ ভগবান নয়, উনি দেবতাও নন। গৌতম বুদ্ধ অবতার নন, তিনি মানব। তবে সাধারণ মানব নন। এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে জন্মগ্রহণকারী একজন মহামানব।

বৌদ্ধ ধর্মের নিম্নোক্ত চারি দানের কথা প্রচলিত রয়েছে।

ক) ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ/সংস্কার ;

খ) বৌদ্ধদের চার মহা-তীর্থস্থানে কাউকে প্রবজ্যা/উপসম্পদা করা;

গ) সংঘ দান তথা দুস্থদের অন্ন দান ও

ঘ) ঔষধ সামগ্রী দান।

উল্লিখিত চারি দানের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নাই। তাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সাধ্যানুযায়ী এসব দান করে পূণ্যবান হতে পারেন বৈকি!

গৌতম বুদ্ধ ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভের পর ৪৫ বছর স্বয়ং ও তাঁর অনুসারীদের দিয়ে ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মধ্যে প্রধানত সকল ভেদাভেদ ভুলে সদাচারণ, সর্বজীবে দয়া, সংযম, শীল, নির্বাণ, শৃংখলা, ধর্মশিক্ষা, ধর্মোপদেশ, অহিংসা বাণি ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারত বর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক জাতিগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত ও অনেক জাতিগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। ঋষিপতনে (সারনাথ) প্রথম বর্ষাবাস, রাজগৃহে (রাজগীর) ৩ বারে ৫ বর্ষাবাস, বৈশালীতে পঞ্চম ও সর্বশেষ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশতম বর্ষাবাস কাটান। এছাড়া বিহারের মংকুল পর্বত, তাবতিংশ স্বর্গ (ত্রয়োন্ত্রিংশ স্বর্গ), সুৎসুমার গিরি (চুনার), কৌশাম্বী (এলাহাবাদ), পারিল্যেয়্যক (মির্জাপুর), নালা (বিহার), বৈরঞ্জা (কনোজ-মথুরার মাঠ), কপিলাবস্ত্ত (নেপাল), আলবী (অরবল) এলাকায় ১ বর্ষাবাস করে ভগবান বুদ্ধ অতিবাহিত করেন। বিহারের চালিয় পর্বতে ৩ বারে ৩ বর্ষাবাস ও শ্রাবস্তিতে চৌদ্দতম বর্ষাবাসসহ একনাগাড়ে একবিংশ থেকে চুয়াল্লিশতম অর্থাৎ ২৩ বর্ষাবাস (মৌসুমী বিশ্রাম) অতিবাহিত করেন।

বু্দ্ধ মতে পৃথিবীর আদিও নেই, অন্তও নেই। পৃথিবী ছিল, আছে এবং থাকবে। কালের বিবর্তনে ও বিপর্যয়ে পৃথিবীর রূপান্তর হয় মাত্র। সৌর মন্ডলের প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, পানি ইত্যাদি ওলট পালটের কারণে পৃথিবীর সব সৃষ্টি এক সময় ধ্বংস হয়, পরে আবার গড়ে ওঠে। ত্রিপিটকের সুত্ত পিটকে ‘অগ্গঞঞ সূত্রে’ মানব জাতির সুচণাকাল তথা ক্রমবিকাশের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। উক্ত বর্ণনায় সংসার চক্রের তথা পৃথিবীর সূচণাকে কার্যকারণ বা হেতু প্রবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু ও ভূমিধাতুর সমন্বয়ে এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সূচণা হয় এবং কালের পরিক্রমায় নানাবিধ কারণে সমস্ত সৃষ্টি আবার ঐসব ধাতুর প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, কেউ সৃষ্টি করতে আসেন না, ধ্বংস করতেও আসেন না। জাগতিক প্রক্রিয়ায় জাগতিক ধাতু সমূহের কারণেই এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড বা পৃথিবী সৃষ্টি হয়- ধ্বংস হয়। যাকে পালিতে ‘পটিচ্চ সমুপ্পদ’ বা হেতু প্রত্যয় কারণ বলা হয়ে থাকে। কোন কারণে এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড বা পৃথিবী ধ্বংস হলে নতুন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ফের প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি হয় এসব প্রশ্নের জবাবে বৌদ্ধ মত হচ্ছে, চারিধাতু বা যে কোনটির কারণে পৃথিবীর প্রাণী বা উদ্ভিদ ধ্বংস হলে এক সময় এ জগতে আর কিছুই থাকে না। দেবলোক, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এমন কিছু ব্রহ্মলোক বিদ্যমান থাকে যাঁরা ধ্বংস হয় না। সেখান থেকে সত্ত্বগণচ্যুত হয়ে নতুন পৃথিবী গঠিত হলে মর্ত্যলোকে কর্মানুযায়ী জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবীতে কোন উদ্ভিদ থাকে না। ব্রহ্মলোক হতে জন্মগ্রহণকৃত ব্যক্তিগণের নারী পুরুষ চিন্তা ভাবনা থাকে না। এ ব্রহ্মসত্ত্বগণই পৃথিবীর আদি বাসিন্দা।

বুদ্ধের মতে মৈত্রী হচ্ছে সকল প্রাণীর প্রতি কল্যাণ কামনায় ব্রতী হওয়া। বুদ্ধ মৈত্রীর বিষয়ে বলেছিলেন, ‘‘মা যেমন তার স্বীয় একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে বিপথ থেকে রক্ষা করে, তদ্রুপ সব প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী প্রদর্শন করে।’’ এহেন মৈত্রী শত্রুকে মিত্র আর দূরের মানুষকে নিকটে আনয়ন করার একমাত্র ধারক ও বাহক। মৈত্রীই বিশ্বভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে সৌহার্দ্য ও নৈকট্য গড়ে তোলার চাবিকাঠি। এর মাধ্যমে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা দূর হয়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও পন্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌতম বুদ্ধকে ‘পৃথিবীর প্রথম সাম্যবতার’ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে আরো লেখেন, ‘‘তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্ত প্রধাবিত রূপে বলিলেন-আমি উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগকে উদ্ধারের বীজমন্ত্র দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্রসাধন কর। তোমরা সবাই সমান। ব্রাহ্মণ-শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী। সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। সুখ মিথ্যা, কে রাজা-কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম পালন কর।’’

তথাগত বুদ্ধ যুক্তির অনুশীলনে বিশ্বমানবের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, ক্ষমা, অহিংসা, শান্তি ও কল্যাণের বাণি ছড়িয়েছিলেন। মানবে মানবে ভেদাভেদ ঘোচাতে সাম্য মৈত্রীর কথা প্রচার করেছেন। মানুষে মানুষে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, অন্ধ কুসংস্কার, জাতিভেদ ইত্যাদি অন্যায় অবিচার বিষয়ে গৌতম বুদ্ধ প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন সব মানুষ সকল মানুষকে ভালবাসবে। পরস্পরের প্রতি কেবলই কল্যাণ কামনা করে। সব মানুষের কল্যাণ, সমগ্র জাতির শান্তি এটিই ছিল বুদ্ধের বাণি ও দর্শনের মূলকথা। বুদ্ধ যে দর্শন প্রচার করেছিলেন মানবকল্যাণে সেটি হচ্ছে মানবধর্ম। তিনি ইহলৌকিক মানবের জীবনধারার প্রবহমানতায় পাপ-পূণ্যেও সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর অনুসারী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, ‘‘চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়/লোকানুকম্পায় অত্তায় হিতায় সুখায় দেবমনুসানং’’। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবতা ও মানুষের কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর। তোমরা সদধর্ম প্রচার কর। যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ যা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত ও পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রচার কর। ভগবান বুদ্ধই প্রথম প্রচার করেন যে, এক অখন্ড সমাজ ও পৃথিবীর সব মানব এক অবিচ্ছেদ্য পরম আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত। বু্দ্ধ বলেছেন, ‘‘ নহি বেরেন বেরানি সম্মাম্ভীধ কুদাচনং/অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।’’ অর্থাৎ বৈরিতার দ্বারা বৈরিতা, শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা কখনো প্রশমিত হয় না। অবৈরিতা ও মৈত্রী দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। হিংসাকে হিংসা দ্বারা জয় করা যায় না। অহিংসা দিয়েই হিংসাকে জয় করতে হয়। আগুনকে আগুন দিয়ে যেমন নেভানো যায় না, তেমনি অসাধুতাকে সাধুতার প্রভাবে জয় করাটাই চিরন্তন সত্য ধর্ম।

পাবানগরে স্বর্ণকারের পুত্র চুন্দ আমন্ত্রণে বুদ্ধ সশিষ্য তাঁর বাসভবনে মধ্যাহ্ন আহার সারেন। চুন্দ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের সাথে শূকরের মাংসও স্বহস্তে বুদ্ধকে পরিবেশন করেন। বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুসংঘকে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বপ্রকার আহার্য গ্রহণ করার প্রথা ছিল। বুদ্ধ কখনো মাংস খেতেন না। তারপরও সেদিন নিজে শূকরের মাংস (শুকুরমদ্দব) গ্রহণ করে অন্য ভিক্ষুদেরকে না খেতে বারণ করেন। অনভ্যস্ত খাবার খেয়ে বুদ্ধ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে কুশীনগরের দিকে যাত্রাপথে এক বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রাম নেন। সেবক আনন্দ তখন জল এনে দিয়ে বুদ্ধের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। গৌতম বুদ্ধ তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তখন বুদ্ধকে সেবা শুশ্রূষা করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে প্রধান সেবক আনন্দ নিয়োজিত ছিলেন। বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে যে পরিনির্বাণ লাভ করবেন তিনি তা আগে থেকে জানতেন। সেবক আনন্দ গৌতম বুদ্ধের আপন চাচাতো ভাই আর বুদ্ধের যেদিন জন্ম আনন্দের জন্মও একই দিবসে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর জ্ঞান সম্পন্ন ও শ্রুতিধর ছিলেন। বুদ্ধ যেথায় যেতেন সেবক আনন্দকে সর্বদা সাথে নিতেন। একদিন বুদ্ধ উপস্থিত শিষ্যসহ আনন্দকে বলেছিলেন ‘‘আনন্দ তুমি আমার সেবা শুশ্রূষা করছ, আর্শীবাদ করি তোমার কল্যাণ হউক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ধর্মপথে চল, বিষয়াশক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হতে পরিত্রাণ পাবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হয়ে সত্যপথে চলবে, ততদিন আমার ধর্ম এ বিশ্বে প্রচলিত থাকবে। পাঁচ সহস্র বৎসর পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সংশয় মেঘজাল আচ্ছন্ন হবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতম বুদ্ধ উদিত হয়ে আমার উপদিষ্ট ধর্ম পুনরায় উদ্ধার করবে।’’ শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘সে বুদ্ধের নাম কি হবে?’’ বুদ্ধ উত্তরে বললেন, ‘‘মৈত্রেয় বুদ্ধ’’। মৈত্রেয় (সংস্কৃত-Maitreya, পালি- Matteyya) এখন তুশিতা স্বর্গে (Tusita Heaven) বোধিসত্ত্ব হয়ে ধ্যানরত আছেন। মৈত্রেয় মাত্র সাত দিনের ধ্যান ও তপশ্যায় এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ভারতের বিহার প্রদেশে বুদ্বগয়ায় শালবন বৃক্ষের নিচে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। বৌদ্ধদের ন্যায় বাহাই ধর্মাবলম্বীরাও ভবিষ্যতে যে কোন সময় মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভাবের তথ্যটি বিশ্বাস করে থাকেন। গৌতম বুদ্ধ এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে জন্মাবার পূর্বে তুশিতা স্বর্গে বাস করেছিলেন। কিছু বোধিসত্ত্বও বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে তুশিতা স্বর্গে বাস করেছিলেন। মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্তি ২য় শতাব্দীতে মথুরা যাদুঘরে, ৩য় শতাব্দীতে গান্ধারায়, ৪-৫ম শতাব্দীতে কোরিয়ায়, ৭-৮ম শতাব্দীতে আফগানিস্তানের তাপা সরদারে (গজনী) টেম্পারার দেয়ালচিত্রে দেখা যায়। ছবিটি নষ্ট হওয়ায় পুনঃ অঙ্কিত করা হয়। ১৯৭০ সালে ইতালির আর্কিওলজিক্যাল (Archaeological) মিশন এ বিষয়ে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিভিন্ন বাস্তব বৈশিষ্ট্যগত সমন্বিত ঘটনার মাধ্যমে এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে শেষ বুদ্ধ মৈত্রেয় বুদ্ধের আগমন ঘটবে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে (মতান্তরে ৫৪৪, এটি বুদ্ধগয়ায় উৎকীর্ণ আছে) গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনারার মল্লদের শালবনে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। বৌদ্ধদের চার-মহাতীর্থ স্থানের কুশিনারা বা কুশীনগর অন্যতম। প্রাচীনকালে কুশীনগর হিরণ্যতীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। তখন কুশীনগর ছিল মল্ল রাজ্যের রাজধানী। এলাকাটি বর্তমান অবস্থান ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরঙ্গপুর জেলার কোশিয়া এলাকায়। দুই যমক শাল তরুর মধ্যখানে সিংহ শয্যায় শায়িত হয়ে বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন। মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের নিকট বুদ্ধের শেষ বাণি ছিল, ‘‘হন্দদানি ভিকখবে আমন্তযামী বো, বয় ধম্মা সঙ্খরা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা’তি।’’ ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে সম্বোধন করে বলছি যে, সংস্কার ধর্মসমূহ একান্ত ক্ষয়শীল, অনিত্য। তোমরা অপ্রমাদ বা সম্যক স্মৃতির সাথে সকল কর্তব্য সম্পাদন করবে। বুদ্ধ ৪৫ বছরের দেশিত ধর্মোপদেশ সমূহ অপ্রমাদ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন। অপ্রমাদ শব্দের অর্থ সম্যক স্মৃতি চর্চা, বিদর্শন ভাবনা। যে কেউ বিদর্শন ভাবনা নিবিড়ভাবে অনুশীলন করলে অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম জীবনের এ ত্রি-লক্ষণ অতি সহজে অবহিত হবেন। জগতে যা কিছু উৎপন্ন তা সবই অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল। জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। মহাকারুণিক বুদ্ধের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধময় দেহও এক সময় বিলীন হয়ে যায়।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের বছর থেকে যে সালের গণনা শুরু হয় তাকে বুদ্ধাব্দ বলে। বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভের তিন মাস পরে রাজগৃহের নিকটবর্তী সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসংগীতি (1st Buddhist Council) অনুষ্ঠিত হয়। বিহার প্রদেশের বুদ্ধগয়া থেকে ৭৮ কিলোমিটার ও নালন্দা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে রাজগৃহ (রাজগীর) অবস্থিত। মগধরাজ অজাতশত্রু’র পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকাশ্যপ পুরোহিতের সভাপতিত্বে ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে রাজগৃহের বৈভোর পাহাড়ের উত্তরে সপ্তপর্ণী’র গুহার সম্মুখে মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহাকারুনিক ও তথাগত বুদ্ধের দেহাবশেষ কুশিনারার মল্লরা এক ভাগ, মগধের রাজা অজাতশত্রু এক ভাগ, এভাবে বজ্জী রাজ্যের রাজধানী বৈশালীর লিচ্ছবিরা, কপিলাবস্ত্তর শাক্যরা, অল্পকল্পের বুলিরা, রামগ্রাহের কেলিয়রা, পাবার মল্লরা ও বেথদীপের বুলিয়গণ (এক বাসিন্দা) এক ভাগ করে মোট আট ভাগে দাবিদার হিসেবে সমান ভাগ করে নেয়। প্রত্যেক দেহাবশেষ অংশের উপর একটি স্তূপ স্থাপন করা হয়। সম্রাট অশোক রামগ্রাহ ব্যতীত সমস্ত অস্থি ধাতু সংগ্রহ করে ৮৪,০০০ ধর্মরাজিক স্ত্তূপ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সম্রাট অশোক ধম্নবিনয় অভিযানের সময় তাঁর গুরু মোগগলিপুত্তকে বুদ্ধ প্রচারিত ধম্মের বিষয় কত বড় প্রশ্ন করলে জবাবে মোগগলিপুত্ত বলেন, ‘‘ধম্মের আছে ৮৪,০০০ ভাগ’’। পরে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট শহরে স্তূপ নির্মাণ শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে নিজ সাম্রাজ্যের বাইরেও ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আরেকটি কিংবদন্তী হলো প্রত্যেক মানব দেহে ৮৪,০০০ পরমাণু আছে। গৌতম বুদ্ধের প্রতিটি পরমাণুকে সম্মান করতে সম্রাট অশোকের এহেন মহতি উদ্যোগ বলে মনে করা হয়।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ এ ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা বৌদ্ধদের নিকট শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। বৈশাখ মাসে অভূতপূর্ব ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা ঘটেছিল বিধায় দিবসটি বৈশাখী পূর্ণিমা নামেও অভিহিত। বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ বিশ্বে আরো বিভিন্ন দেশের থেরবাদী বৌদ্ধরা ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের সাথে দিবসটি পালন করে থাকে। পর্যটন নগরী কক্সবাজার শহরেও বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সকালে ধর্ম দেশনা, প্রধান সড়কে ধর্মীয় শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ, মধ্যাহ্নে ভিক্ষুসংঘসহ উপোসথ গ্রহণকারীদের পিন্ড দান, ধর্মীয় কোরাস পরিবেশন, রাতে ধর্ম দেশনাসহ নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। ১০মে’ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকারিভাবে বুদ্ধের জন্ম দিবস পালন করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের রাস্তায় আলো ঝলমলে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত দিবসটিকে বেসাখ দে হিসেবে United Nation day of Vesak (UNDV) ঘোষণা করে। মার্কিন যু্ক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্কে ২০০০ খ্রিঃ প্রথম দিবসটি পালন করে। মহারাজ কনিঙ্ক এর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগার্জুনের প্রভাবে ভারতের নালন্দা হতে স্বতন্ত্র মহাযান মতবাদ প্রচারিত হয় যা ইউরোপীয় পন্ডিতদের মতে Northhern School নামে পরিচিতি লাভ করে। থেরবাদী (Southern School) ও মহাযানী বৌদ্ধদেশ সমূহ দিবসটি ধর্মীয় ভাব গার্ম্ভীযের সাথে উদ্যাপন করে থাকে। উৎসবের পাশাপাশি সভা, সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

-মং বা অং (মং বা)

তথ্যসূত্র : রাখাইন রাজাওয়ান (প্রকাশকাল- ২৮ এপ্রিল, ২০১৩, পত্রপৃষ্ঠা ২৭-৪৫)

তথ্যসুত্র ঃ mrashid.wordpress.com

by admin | Jul 18, 2019 | blog

সিদ্ধার্থ গৌতম বা তথাগত বুদ্ধ মানবকূলে জন্ম নেওয়ার জন্য তার মাতৃগর্ভে (রাণী মহামায়া) প্রতিসন্ধি গ্রহণ, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, সর্বপ্রথম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা বা বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচার, প্রাতিহার্য ঋদ্ধি তথা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদর্শন এবং গৌতম বুদ্ধের পরলোকগত মা (রাণী মহামায়া) কে অভিধর্ম দেশনা।

মহামানব সিদ্ধার্থ গৌতম ও তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের জন্মপূর্ব এবং জন্মোত্তর জীবনের ৫টি ঐতিহাসিক ঘটনার সমন্বয় আষাঢ়ী পূর্ণিমা। এটি বৌদ্ধদের পরম কল্যাণময় ও পূণ্যময় তিথি।

এ পূর্ণিমা তিথিতেই তথাগত গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বর্ষাব্রতের নিয়মও প্রবর্তন করেন। এসব প্রেক্ষাপটে আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অত্যন্ত স্মরণীয়-বরণীয় তিথি। বৌদ্ধদের জন্য এটি একটি পরম মুহূর্ত ও শুভদিন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, বৌদ্ধ জীবন নানা কারণে ঐতিহাসিকভাবে অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থরূপে মায়াদেবীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, মহাপুরুষরা যথাসময়ে উপযুক্ত, ভৌগোলিক সীমায়, কাম্যস্থানে উত্তম বংশের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে মহামানব সিদ্ধার্থ গৌতম যথানিয়মে তার পিতা রাজা শুদ্ধোধনের ঔরশে রাণী মহামায়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, সন্ন্যাসী এ চারনিমিত্ত দর্শন করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংসারের মায়া-মোহ ছিন্ন করে বুদ্ধত্ব লাভের প্রেরণায় গৃহত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ৬ বছর কঠোর তপস্যার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সারনাথের ঋষিপতন মৃগদাবে তার নবধর্ম (বৌদ্ধ ধর্ম) ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। পরবর্তীতে মায়ের মৃত্যুর পর একই পূর্ণিমা তিথিতে তিনি মায়াদেবীকে সদ্ধর্ম দেশনার জন্য তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। এ পূর্ণিমাতেই বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত বা ওয়া অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন।

উপবসত শব্দ থেকে ‘উপোসথ’ শব্দের উৎপত্তি। পালি শব্দ ‘উপোসথ’ থেকে উপবাস শব্দের উৎপত্তি। এখানে উপ একটি উপসর্গ। এর অর্থ হল নিকটে বা পাশাপাশি এবং বসত অর্থ হলো বাস করা। সুতরাং উপবসত শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল পাশাপাশি বসে ধর্ম শ্রবণ করা। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথিকগণ এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী বা প্রবারণা পূর্ণিমার সময় দান, শীল, ভাবনা করে আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করে। বৌদ্ধ ধর্মানুসারে উপোসথ চার প্রকার। তা হল- প্রতিজাগর উপোসথ, গোপাল উপোসথ, নির্গ্রন্থ উপোসথ এবং আর্য উপোসথ। উপোসথিকগণ প্রাণীহত্যা, অপ্রদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন, ব্রহ্মচর্য আচরণ, কামাচার, রাতে আহার, মালাধারণ ও সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার, কোনো উঁচু আসনে শয়ন কিংবা উপবেশন করেন না। এগুলো অষ্টাঙ্গ উপোসথিকের অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। উপোসথ আত্মশাসন, আত্মসংযম ও চিত্ত-সাধনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৌদ্ধজীবনে এটি হচ্ছে প্রজ্ঞা ও ধ্যান সাধনার জন্য মহৎ কাজ। দুঃখের নিবৃত্তির জন্য এ উপোসথ বৌদ্ধজীবন পদ্ধতিতে অত্যন্ত কার্যকর।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও বর্ষাবাসের কার্যক্রমের সঙ্গে উপোসথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৌদ্ধ ধর্মে উপোসথের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় জীবনযাপনের লক্ষ্যে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ স্বয়ং উপোসথের প্রবর্তন করেন। উপোসথ হল ধর্মীয় অনুশাসন বা জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ শিবির।

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান বা ওয়ার নিয়ম প্রবর্তন আষাঢ়ী পূর্ণিমার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ধর্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সারাবছরই নিয়োজিত থাকতেন। তখন বর্ষাব্রতের কোন বিধান ছিল না। যেহেতু বর্ষাকালে ভিক্ষুদের গৈরিক বসন বা চীবর বৃষ্টিতে ভিজে ও মাটি-বালি লেগে নোংরা হয়, রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়ে পিচ্ছিল হলে পথ চলায় বিঘ্ন ঘটে। সবুজ ঘাস, লতা, ক্ষেতের আইল, জমির ফসল ইত্যাদি ভিক্ষুদের পদাঘাতে বিনষ্ট হয়। এছাড়া এসময় পদতলে পিষ্ট হয়ে পোকামাকড়, কীট-পতঙ্গ ও অন্যান্য ছোট-ছোট প্রাণীর জীবন নাশেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে তথাগত গৌতম বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন ভিক্ষুদের জন্য বর্ষাকালীন বষাব্রতের নিয়ম প্রবর্তন করেন। এটি অবস্থার প্রেক্ষাপটে গৃহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভিক্ষুরা প্রধানত আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন থেকে একটি উপযুক্ত স্থানে ৩ মাসব্যাপী বর্ষাব্রতের অধিষ্ঠান করেন। বর্ষাব্রত পালনের মাধ্যমে ভিক্ষুদের আত্মশুদ্ধি ঘটে ও তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধ বিকশিত হয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী সংযম, সাধনা ও বিশ্রামের ফলে তাদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। দুঃখ-নিবৃত্তির পথ প্রশস্ত হয়। এছাড়া বর্ষাব্রতোত্তর ধর্ম প্রচারে মনোবল বৃদ্ধি পায়। ভিক্ষু সংঘের পাশাপাশি বর্ষাব্রত বা ওয়ার ৩ মাস সময়ে গৃহিরা উপোসথ পালনসহ দান, শীল ও ভাবনায় অধিকতর নিয়োজিত থাকার পরিবেশ লাভ করে। অধিকন্তু ভিক্ষুর বর্ষাব্রত পালনের মধ্য দিয়ে ‘প্রবারণা’ উদযাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং প্রবারণার ধারাবাহিকতায় ‘কঠিন চীবর দান’ সম্পাদনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। এখানে স্মরণীয় এই, সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগের পর নিজের চুল কেটে সত্যক্রিয়া করে সেগুলো আকাশে উড়িয়ে দিলে দেবতারা সেই চুল নিয়ে স্বর্গে চৈত্য তৈরি করেন।

এরই আলোকে বৌদ্ধরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী বা প্রবারণা পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের পর আকাশ প্রদীপ বা ফানুস উত্তোলনের মধ্য দিয়ে জগতের সকল প্রাণীর সুখ-শান্তি কামনা করেন।

তথ্যসুত্র ঃ banglanews24.com

by admin | Jun 29, 2019 | blog

আনাপান চর্চার সুফল

================

লেখক: ইলা মুৎসুদ্দী

.

অনেকদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে লিখতে চাচ্ছি। কারণ এই বিষয়টি বর্তমান সময়ের জন্য খুবই উপযোগী একটি বিষয়। বিশেষ করে আমাদের তরুণ সমাজে এই বিষয়টি এখন গুরুত্ব সহকারে নেয়া হচ্ছে। সেইজন্য লিখাটির অবতারণা করলাম। বিদর্শন ভাবনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই আনাপান চর্চা করতে হবে। অর্থাৎ মূল প্রবেশদার হচ্ছে আনাপান। পালিতে আন+অপান বা বাংলায় আশ্বাস + প্রশ্বাস। আনাপান চর্চার সুফল সম্পর্কে তথাগত মহাকারুণিক বুদ্ধ বলেছেন, যিনি আনাপান বা আশ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করে ভাবনা চর্চা করেন, তিনি একাসনে উপবিষ্ট থেকেই সর্বপ্রকারের আ¯্রব ক্ষয় করে অরহত্ত্ব মার্গফলে উপনীত হতে পারেন। তা যদি সম্ভব না হয়, মৃত্যু পূর্ব মুহুর্তে তা প্রাপ্ত হতে পারেন।

আনাপান সাধনায় অরহত্ত্ব মার্গফল কেন পায়, তৎ প্রসঙ্গে বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের দ্বিতীয় আনন্দ সূত্রে বলেছেন—যিনি আনাপান করেন, তাঁর চতুর্স্মৃতি প্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। এভাবে যার চতুর্স্মৃতি প্রস্থান পরিপূর্ণ হয় তার সপ্তবোধ্যঙ্গ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়। সপ্তবোধ্যঙ্গ ধর্ম পরিপূর্ণ হলে সাইত্রিশটি বোধিপক্ষিয় ধর্ম পরিপূর্ণ হয়। সাইত্রিশটি বোধিপক্ষিয় ধর্ম পরিপূর্ণ হলে চুরাশি হাজার ধর্মষ্কন্ধই পরিপূর্ণ ও দর্শিত হয়। চুরাশি হাজার ধর্মষ্কন্ধ বা পরিপূর্ণ নির্বাণ দর্শন লাভ হয় শুধুমাত্র আনাপান চর্চা করলে। শ্বাস টানছি-ছাড়ছি, টানছি-ছাড়ছি, এভাবে শুধুমাত্র এটুকুতেই স্মৃতি রাখলে আপনি বায়ু নামক রূপকায়ের বা শরীরের একটি মহাভূত বা মহাধাতুকে অনবরত পর্যবেক্ষণ করছেন—-এভাবে এক স্মৃতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে কায়কে পস্সনা বা দর্শন করার নাম কায়ানুপস্সনা। স্মৃতিতে থাকতে থাকতে আপনি হয়ত শরীরের বিভিন্নস্থানে ব্যথা, বেদনা, গরম, শীত, ঝিনঝিন ইত্যাদি অনুভব করবেন। তখন সবচেয়ে ষ্পষ্টতর অনুভূতিতে স্মৃতি নিবদ্ধ করতে হবে। এভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন ব্যথা বেদনাকে স্মৃতি দ্বারা অনবরত পর্যবেক্ষণ করার নাম বেদনানুপস্সনা।

.

স্মৃতিতে থাকাকালীন আপনার চিত্ত বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। মনে বিভিন্ন ধ্যান ধারণার জন্ম হবে–চিত্তের এসকল প্রতিক্রিয়াকে অনবরত পর্যবেক্ষণ করার নাম চিত্তানুপস্সনা। স্মৃতিমান থাকাকালীন দেখা যাবে যে, আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমনকি অজ্ঞাতে হঠাৎ হঠাৎ করে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, থিনমিদ্ধ, উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ ও বিচিকিৎসার উদ্রেক হয়েছে। তাতে স্মৃতি রাখায় আপনা-আপনি আবার তা চলেও গেছে। এভাবে রূপ ও নামের বা শরীর ও মনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার আগমন ও চলে যাওয়া বা উদয়-ব্যয় আমাদের কর্তৃত্বাধীনে বা ইচ্ছাধীনে পরিচালিত হয় না। সেগুলি নিজস্ব গতিতে যায়ও আসে। উদয় হয়, ব্যয় হয়। রূপ ও নামের এই স্বভাব ধর্মকে অবিচ্ছেদ্যভাবে স্মৃতি দ্বারা পর্যবেক্ষণ বা দর্শন করার নাম ধম্মানুপস্সনা। শরীর ও মনের ধর্ম এই শরীরের মধ্যেই বিদ্যমান। নির্বাণ ধর্মও এই শরীরের পঞ্চষ্কন্ধে লুকিয়ে আছে। আনাপান স্মৃতি ভাবনার চর্চা করলেই তার সন্ধান মিলিবে। ।

.

চতুর্স্মৃতি প্রস্থান বা পালিতে সতিপট্ঠান নির্বাণ গমণের একমাত্র পথ। বুদ্ধ স্বয়ং সেই পথে নির্বাণ রাজ্যে গমন করেছেন। পচ্চেক বুদ্ধগণ, অগ্র মহাশ্রাবকগণ, শ্রাবকগণ সহ সকল আর্যপুরুষগণ এই পথে বুদ্ধের অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আনাপান স্মৃতি ভাবনার ফল কোনদিন বৃথা যায় না। আনাপান চর্চা করে মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তেও যদি মার্গফল লাভ করতে না পারেন তাহলে মৃত্যুর পর পরই স্বর্গে দেবপুত্র বা দেবকন্যা রূপে উৎপন্ন হয়ে ধর্ম কথিক দেব পুত্রগণের দেশনা শ্রবণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অরহত্ত্ব মার্গফলে উপনীত হতে পারেন। তাও যদি না হয় অর্থাৎ পূর্বের জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্য পারমী যদি কম হয় তাহলে শূণ্যকল্পে অর্থাৎ বুদ্ধ শাসন বহির্ভূত সময়ে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়ে পচ্চেক বুদ্ধ হয়ে নির্বাণ রাজ্যে গমন করতে পারবেন। তাও যদি না হয় অনাগত কোন এক বুদ্ধের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর দু’ একটি বচন শ্রবণে অত্যন্ত ক্ষিপ্রজ্ঞান প্রাপ্ত শ্রাবক হয়ে অরহত্ত্ব মার্গফলে উপনীত হয়ে নির্বাণের স্বাদ আস্বাদনে সক্ষম হবেন।

.

বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করতে করতেই বহু দেব-ব্রক্ষ্মা-মনুষ্য অরহত্ত্ব মার্গফলসহ বিভিন্ন স্তরের মার্গফলে উপনীত হয়েছেন। বর্তমান সময়ে আমরা কত দেশনা শুনছি, দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করছি, তবু মার্গফল তো দূরের কথা, প্রজ্ঞাও উৎপন্ন হচ্ছে না, কেন? কারণ আমাদের আনাপান স্মৃতি ভাবনা করার পূর্ব জন্মের পারমী বীজ নেই। এজন্য আমাদের পারমী বীজ, পুণ্যের বীজ বপন করতে হবে। প্রথমে দান দিয়ে। তারপর শীলের মাধ্যমে। শীলবান হয়ে হতে হবে বীর্যবান। বীর্য ধারণ করে ভাবনা করলে আসবে সমাধি। চিত্ত সমাধিস্থ হলে উৎপন্ন হবে লোকোত্তর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা।

.

সকলের মধ্যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হোক। সকলের জয়মঙ্গল হোক। ধর্মদানজনিত পুণ্যের প্রভাবে আমার অধিষ্ঠান পারমী যাতে পরিপূর্ণ হয় সেই প্রার্থনা করছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক।

তথ্যসুত্র ঃ মহাকারুণিক

by admin | Jun 14, 2019 | blog

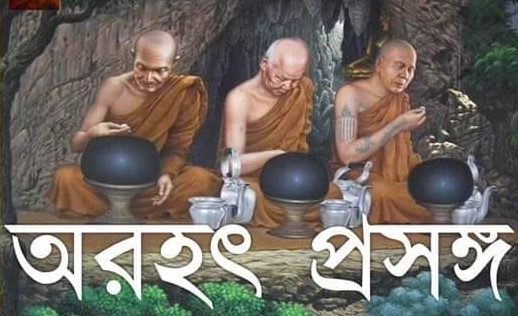

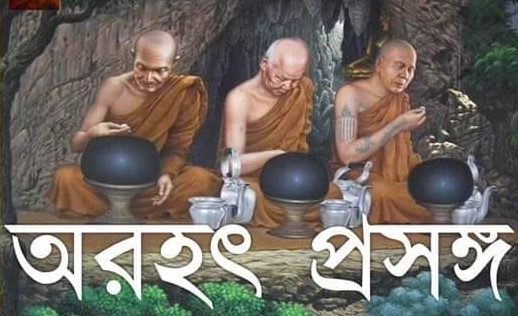

অরহৎ প্রসঙ্গ

– রক্তিম বড়ুয়া।

ত্রিপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে আম্র সুত্র নামে একটি সূত্র রয়েছে তথায় বলা হয়েছে- ‘চার ধরণের আম রয়েছে। যেমন:

১. দেখতেও কাঁচা ভেতরেও কাঁচা ২. দেখতে কাঁচা ভেতরে পাকা ৩. দেখতে পাকা ভেতরে কাঁচা ৪. দেখতেও পাকা ভেতরেও পাকা। তদ্রুপ জগতে মানুষও চার ধরনের। যথা: ১. কেউ কেউ বাইরে অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ভাবে অপরিশুদ্ধ আবার ভেতরে অর্থাৎ মানসিক ভাবেও অপরিশুদ্ধ, ২.কেউ কেউ বাইরে অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ভাবে অপরিশুদ্ধ কিন্তু ভেতরে অর্থাৎ মানসিক ভাবে পরিশুদ্ধ ৩. কেউ কেউ বাইরে পরিশুদ্ধ একদম সাধু কিন্তু মানসিক ভাবে অপরিশূদ্ধ ৪. কেউ কেউ বাইরেও শুদ্ধ ভিতরেও শুদ্ধ।

এই সূত্রটি ছাড়াও অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতের তৃতীয় পঞ্চাশক এর বলাহক বর্গের দুতিযবলাহক সুত্র, কুম্ভসুত্র, হ্রদসুত্র, উদকরহদসুত্র, মূসিকসুত্র, বলীবদ্দসুত্র, রুক্খসুত্র, আশীবিসসুত্তং প্রভৃতি ৯-১০ টি সুত্রে এবিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।অরহত তিনি যিনি কায়িক, মানসিক, বাচনিক এই ত্রিদ্বারেই পরিশুদ্ধ। অর্থাৎ বাইরেও পাকা ভেতরেও পাকা। বাহির থেকে যেমন একটি আম পাকছে কি পাকে নাই বুঝা যায় না তদ্রুপ বাহির থেকে দেখে অরহৎ চেনা যায় না। কেননা উপরে সাধু হলেও তার চিত্তে দোষ থাকতে পারে। এখন কে বুঝবে আরেক জন অরহৎ হয়েছে কিনা? উত্তর হচ্ছে যাঁর অন্তত পরচিত্তবিজানন জ্ঞান রয়েছে। অরহৎ হলে যিনি অন্তত পক্ষে ত্রিবিদ্যা অধিগত করেছেন। তিনিই জানবেন।আর সব অরহৎ যেহেতু ত্রিবিদ্যা লাভ করতে পারেন না। তাই তাঁরা অরহৎ হয়েও অন্যে অরহত হয়েছেন কিনা জানবেন না।কারণ তাঁদের মাঝে ত্রিবিদ্যা নাই। এদেরকে সূক্ষ্ণ বিদর্শক অরহৎ ও বলা হয়।আরো মনে রাখা দরকার, যেমন একজন অরহৎ ত্রিবিদ্যাধর আবার আরেকজন ষড়াভিজ্ঞা। এক্ষেত্রে ত্রিবিদ্যাধর অরহৎ ষড়াভিজ্ঞা অরহতের চিত্ত পড়তে পারবে না। একই অবস্থা অবশ্য দেবগনের মধ্যে বিদ্যমান। উচ্চ স্তরের দেবগণ নিচের স্তরের দেবগণকে সহজেই দেখতে পান কিন্তু নিচের স্তরের দেবগণ, উচ্চ স্তরের দেবগন নিজেরা দেখা না দিলে, দেখেন না।

যেখানে অরহৎ গনই ত্রিবিদ্যা ব্যতীত অপরজন অরহত হয়েছেন কিনা জানেন না সেখানে আমরা বাংলাদেশীরা সাধারণ ভান্তে দেরকেও অরহৎ বানাই। বর্তমানে একজনকে তো পুরা ছোট বুদ্ধ (যদিও বুদ্ধ একটাই) বানায় ফেলছে মানুষ। অবাক লাগে সেই সব ভান্তেরা প্রকাশ্যে কেন ঘোষণা দেন না যে তারা বুদ্ধ নন………….!!!!

জগতে বুদ্ধ তিন প্রকার। যথা:

১. সম্যক সম্বুদ্ধ

২. প্রত্যেক বুদ্ধ

৩. শ্রাবক বুদ্ধ।

আবার সম্যকসম্বুদ্ধও তিন প্রকার। যথা:

১. প্রজ্ঞাধিক (আমাদের গৌতম বুদ্ধ) ২. বীর্যাধিক এবং ৩. শ্রদ্ধাধিক। প্রত্যেক বুদ্ধের প্রকার ভেদ সম্পর্কে তেমন কোন

তথ্য পাই নি। তবে দেবদত্ত প্রত্যেকবুদ্ধ হবেন। প্রত্যেক বুদ্ধগণ ধর্ম প্রচার করেন না। এদের জ্ঞান শ্রাবক বুদ্ধ থেকে উন্নত

কিন্তু সম্যকবুদ্ধ থেকে নিচে। শ্রাবকবুদ্ধ গণের অনেক প্রকার ভেদ রয়েছে। যেমন: ১. অগ্রমহাশ্রাবক (সারিপুত্র এবং

মৌদগলায়ন ) ২. মহাশ্রাবক (মহাকাশ্যপ, আনন্দ এরকম ৭৮ জন) ৩. প্রতিসম্ভিদা লাভী এবং অষ্ঠ সমাপত্তিলাভী ৪.ষড়ভিজ্ঞা ৫. পঞ্চভিজ্ঞা ৬. ত্রিবিদ্যা ৭. সুক্ষ্ণ বিদর্শক ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছেন উপাধি প্রাপ্ত অরহৎ যেমন: মোগ্গলিপুত্ততিষ্য স্থবির যিনি তৃতীয় সংগীতির প্রধান, অরহৎ উপগুপ্ত, মিলিন্দ প্রশ্নে নাগসেন। উনারা উপাধি প্রাপ্ত। আবার বুদ্ধের বর প্রাপ্ত অরহতও রয়েছেন। যেমন সংগীতিকারক অরহৎ গন যারা পূর্ব থেকেই বর প্রাপ্ত। বর্তমানে যে যুগ তাতে সর্বোচ্চ ত্রিবিদ্যা লাভ করে অরহৎ হওয়া যায়। ষড়ভিজ্ঞা, পঞ্চভিজ্ঞা গণের যুগ শেষ। এবিষয়ে ত্রিপিটকে এবং অর্থকথায় কি

বলা হয়েছে একটু দেখা যাক:

১. দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় (পি. টি. এস পৃষ্ঠা: ৩. ৮৯৯) বলা হয়েছে

‘‘পটিসম্ভিদাপত্তেহি ৰস্সসহস্সং অট্ঠাসি, ছল়ভিঞ্ঞেহি ৰস্সসহস্সং, তেৰিজ্জেহি ৰস্সসহস্সং, সুক্খৰিপস্সকেহি ৰস্সসহস্সং, পাতিমোক্খেন ৰস্সসহস্সং অট্ঠাসী’’তি। “

২. সংযুক্ত নিকায় অর্থকথায় (পি. টি. এস পৃষ্ঠা: ২.২০২)বলা হয়েছে

‘‘পঠমবোধিযঞ্হি ভিক্খূ পটিসম্ভিদাপত্তা অহেসুং। অথ কালে গচ্ছন্তে পটিসম্ভিদা পাপুণিতুং ন সক্খিংসু, ছল়ভিঞ্ঞা অহেসুং, ততো ছ অভিঞ্ঞা পত্তুং অসক্কোন্তা তিস্সো ৰিজ্জা পাপুণিংসু। ইদানি কালে গচ্ছন্তে তিস্সো ৰিজ্জা পাপুণিতুং অসক্কোন্তা আসৰক্খযমত্তং পাপুণিস্সন্তি, তম্পি অসক্কোন্তা অনাগামিফলং, তম্পি অসক্কোন্তা সকদাগামিফলং, তম্পি অসক্কোন্তা সোতাপত্তিফলং, গচ্ছন্তে কালে সোতাপত্তিফলম্পি পত্তুং ন সক্খিস্সন্তী’’তি

৩. বিনয় পিটকের চুল্লবর্গ অর্থকথায় (পি. টি. এস পৃষ্ঠা: ৬.১২৯১)বলা হয়েছে

“ৰস্সসহস্সন্তি চেতং পটিসম্ভিদাপভেদপ্পত্তখীণাসৰৰসেনেৰ ৰুত্তং। ততো পন উত্তরিম্পি সুক্খৰিপস্সকখীণাসৰৰসেন

ৰস্সসহস্সং, অনাগামিৰসেন ৰস্সসহস্সং, সকদাগামিৰসেন ৰস্সসহস্সং, সোতাপন্নৰসেন ৰস্সসহস্সন্তি এৰং পঞ্চৰস্সসহস্সানি পটিৰেধসদ্ধম্মো ঠস্সতি।”

৪. অভিধর্মের মাতিকা পালি গ্রন্থে (মায়ানমার ত্রিপিটক ২৮১ পৃষ্ঠা)বলা হয়েছে

“পঞ্চ হি অন্তরধানানি নাম অধিগমঅন্তরধানং পটিপত্তিঅন্তরধানং পরিযত্তিঅন্তরধানং লিঙ্গঅন্তরধানং ধাতুঅন্তরধানন্তি। তত্থ অধিগমোতি মগ্গফলাভিঞ্ঞাপটিসম্ভিদাযো, সো পরিহাযমানো পটিসম্ভিদাতো পট্ঠায পরিহাযতি। পরিনিব্বানতো হি বস্সসহস্সমেব পটিসম্ভিদা নিব্বত্তেতুং সক্কোন্তি, ততো পরং অভিঞ্ঞা, তাপি নিব্বত্তেতুং অসক্কোন্তা সুক্খৰিপস্সকখীণাসৰা হোন্তি, ততো অনাগামিনো, ততো সকদাগামিনো, সোতাপন্না চ হোন্তি, তেসু ধরন্তেসুপি অধিগমো অনন্তরহিতোৰ হোতি, পচ্ছিমকস্স পন সোতাপন্নস্স জীৰিতক্খযেন অধিগমো অন্তরহিতো নাম হোতি।” ৫. অঙ্গুত্তর নিকায় টীকায় (মায়ানমার ত্রিপিটক ৩.২৪৩ পৃ্ষ্ঠা) বলা হয়েছে-

‘‘বুদ্ধানঞ্হি পরিনিব্বানতো ৰস্সসহস্সমেৰ পটিসম্ভিদা নিব্বত্তেতুং সক্কোন্তি, ততো পরং ছ অভিঞ্ঞা, ততো তাপি নিব্বত্তেতুং অসক্কোন্তা তিস্সো ৰিজ্জা নিব্বত্তেন্তি, গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে তাপি নিব্বত্তেতুং অসক্কোন্তা সুক্খৰিপস্সকা হোন্তি। এতেনেৰ উপাযেন অনাগামিনো সকদাগামিনো সোতাপন্না’’তি

এই পাঁচটি রেফারেন্সের মধ্যে শেষোক্তটির বাংলা হচ্ছে- বুদ্ধের পরিনির্বানের পর

প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান প্রাপ্ত অর্হৎ গণদের শাসন প্রথম ১০০০ বৎসর।

ষড়াভিজ্ঞা-জ্ঞান প্রাপ্ত অর্হৎ গণদের শাসন দ্বিতীয় ১০০০ বৎসর।

ত্রিবিদ্যা-জ্ঞান প্রাপ্ত অর্হৎ গণদের শাসন তৃতীয় ১০০০ বৎসর।

সূক্ষ-বির্দশক-জ্ঞান প্রাপ্ত অর্হৎ গণদের শাসন চতুর্থ ১০০০ বৎসর।

প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীল গণদের শাসন পঞ্চম ১০০০ বৎসর।

৬.ভিক্ষুনীক্খন্ধকে অর্থকথায় (মায়ানমার ত্রিপিটকের শাসন বংশের ৮১ পৃষ্ঠায় )বলা হয়েছে-

প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান প্রাপ্ত অরহৎ প্রথম ১০০০ বৎসর।

শুক্ষ বিদর্শক অর্হৎ দ্বিতীয় ১০০০ বৎসর।

অনাগামী তৃতীয় ১০০০ বৎসর।

সকৃদাগামী চতুর্থ ১০০০ বৎসর।

স্রোতাপন্ন পঞ্চম ১০০০ বৎসর।

এছাড়াও সংগীতিতে গৃহিত বই ‘শাসন বংশের পৃষ্ঠা-১০২, সীমাবিশোধনী পাঠ পৃষ্ঠা-২০, অনুদীপনী পাঠ পৃষ্ঠা-৩০ পড়লেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।বাংলাদেশে রচিত ষষ্ঠ সংগীতিকারক, অগ্রমহাপন্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কতৃক রচিত বুদ্ধের যোগনীতি নামক গ্রন্থের ‘যোগতত্ত্বের পূর্ব্বাভাষ’ পড়লেও এ বিষয়ে জানতে পারবেন।বর্তমানে সম্যক সম্বুদ্ধের শাসন ২০০০ হাজার বছর অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ এখন চলছে তৃতীয় ১০০০ বৎসর। প্রথম রেফারেন্সগুলোকে আমরা যদি পুরুষের এবং ভিক্ষুনীস্কন্ধকের দেয়া বিবৃতিকে যদি আমরা মহিলাদের প্রতি বুদ্ধের বাণীরূপে গ্রহণ করি তাহলে বলা যায় পুরুষরা বর্তমানে বুদ্ধ শাসনে সর্বোচ্চ ত্রিবিদ্যা লাভ করতে পারবেন। আর মহিলারা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।বর্তমানে বাংলাদেশে অনেকেই “অনুবুদ্ধ, প্রতিসম্ভিদা এবং ষড়াভিজ্ঞা’’ শব্দটি টাইটেল হিসেবে ব্যবহার করছেন বিভিন্ন ভাবে। উল্লেখ্য আমরা ত্রিপিটক এবং অর্থকথায় বর্তমান যুগে তেমন অরহতের সমর্থন পাই না। কারণ ’অনুবুদ্ধ’ শব্দটির অর্থ

যদি আমরা ধরে নেই ছোট বুদ্ধ বা বুদ্ধের চেয়ে অল্পমাত্র জ্ঞানী তবে বুদ্ধের পরবর্তী কেউ তাহলে ত্রিপিটকে একমাত্র

‘সারিপুত্র’ স্থবিরকেই এই পরিচয় পাবার যোগ্য কারণ তাঁর জ্ঞান প্রভা ত্রত বিস্তৃত ছিল যে তিনি কল্পকাল বৃষ্টি হলে কত ফোঁটা

বৃষ্টি পানিতে এবং কত ফোঁটা বৃষ্টি মাটিতে পড়েছে তা গণনা করে বলতে পারতেন। আর তিনি হচ্ছেন প্রথম অগ্রশাবক এবং

ধর্মসেনাপতি। সারিপুত্রের শুধুমাত্র একটি সুত্র-‘সমচিত্ত সুত্র’ দেশনাতে ১,০০০,০০০,০০০,০০০ জন দেব-মনুষ্য-ব্রহ্মা অরহৎ হয়েছেন। আর কত জন ঐ শুধুমাত্র একটি সুত্রে স্রোতপন্ন, সকৃতাগামী এবং অনাগামী হয়েছেন তাকে ‘অসংখ্যেয়’ বলা

হয়েছে।এতো গেল শুধু মাত্র একটি সুত্রের বর্ণনা। সারিপুত্র তো অনেক দেশনাই করেছেন। এখন উনার সাথে বাংলাদেশী ‘ভিক্ষুটির’

তুলনা কতটুক তা প্রশ্নসাপেক্ষ! ত্রিপিটক অনুসারে বর্তমান যুগে তাই ‘অনুবুদ্ধ’ উৎপন্ন হবার ক্ষেত্রটি পুরোপুরি প্রতিকূল। আর

আরেক জায়গায় লেখা ছিল- পৃথিবীর সব সাগরের জল যদি গৌতম বুদ্ধ হয় তবে তার থেকে আট বিন্দু জল আলাদা করে নিলে হবে সারিপুত্র। আর বাকিদের কথা নাই বললাম। বিশুদ্ধিমার্গেও উল্লেখ আছে- বুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর সব অরহতের (মৌগদলায়ণ, আনন্দ থেকে সবাই) জ্ঞান সারিপুত্রের ষোল ভাগের এক ভাগ না।

দীর্ঘনিকায় (মহাপরিনির্বাণ সুত্র), মধ্যমনিকায় (ব্রহ্মনিমন্ত্রণ সুত্র), অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ (অনুবুদ্ধ সুত্র), ষষ্ঠ (মহাকাত্যায়ণ সুত্র), সপ্তম (সপ্ত সূয্য সুত্র), নবম নিপাতের (আনন্দ সুত্র) যে সমস্ত সুত্রে ‘অনুবুদ্ধ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে একমাত্র গৌতম বুদ্ধই ‘অনুবুদ্ধ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

এখানে অনুবুদ্ধ বলতে বুদ্ধ স্বয়ং উপলব্দ চারটি গুনের কথা বলেছেন- শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এবং বিমুক্তি। সুত্রপিটকে অনুবুদ্ধ বলতে এখানে গৌতম বুদ্ধ কতৃক স্বয়ং এবং সম্যকরুপে জ্ঞাতকে বুঝানো হয়েছে। অন্য কারো কতৃক এই শব্দটির ব্যবহার এখনো আমি পাই নি।

তবে ত্রিপিটক বর্হিভূত কিন্তু সংগীতিতে গৃহিত একটি মূল্যবান বইতে অনুবুদ্ধ বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্মকায়কে (ধর্ম ও বিনয়কে বা ত্রিপিটককে) ধারণ করে (মুখস্ত করে) বুদ্ধ গুণ সাধারণ জ্ঞানে বুঝতে সক্ষম তাদেরকে। পালিতে- “ৰুত্তে পুথুজ্জনোপি উপচারৰসেন ৰাচনামগ্গস্স বোধত্তা অনুবুদ্ধো নাম।” এই ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদেরকে শ্রাবকবুদ্ধে পর্যন্ত অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। কারণ তারা বিদর্শনে বা যোগবশে আর্যসত্য উপলব্দি করেন নি। তাই তারা আর্যশ্রাবকও নয়।

এই বিষয়ে আরেকটি বড় কারণ আমরা ত্রিপিটক বিশ্লেষণে বলব:

পুদগল বা ব্যাক্তি পারমী অনুসারে চার ধরণের-

১. প্রত্যুতপন্নমতি (এই পুদগল গণ বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধের মুখ নিসৃত বাণী শ্রবণ করার সাথে সাথেই অরহৎ ফল প্রাপ্ত হন যাঁদের উৎপন্ন হবার সময় বর্তমানে আর নেই। )

২. বিচিন্তমতি (এই পুদগল গণ বুদ্ধের সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধের মুখ নিসৃত চার লাইনের বাণী শ্রবণ করার সাথে সাথেই অরহৎ ফল প্রাপ্ত হন যাঁদের উৎপন্ন হবার সময় বর্তমানে আর নেই। )

৩.নেয়্য (এই পুদগলদের মধ্যে কারো কারো উৎপন্ন হবার সময় এখনও আছে। এরা কঠোর সাধনার মাধম্যে অতীত পারমী অনুসারে বিভিন্ন সময়ে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন। কারো কারো ৭দিন কিংবা কারো কারো ৬০ বৎসর কিংবা তারও অধিক সময়ও লাগতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পুদগলের অর্হৎ হবার সম্ভবনা একদম কমে যায় যদি তিনি শেষ বয়সে এসে সাধনা করেন।)এবং

৪.পদপরম (এই পুদগল গণ যদিও বুদ্ধের শাসনের সাক্ষাৎ পান তবে তারা যদি এই জন্মে অক্লান্ত চেষ্টাও করেণ তবুও তাদের অরহৎ হবার কোন সম্ভবনা নেই। তার একমাত্র কারণ অতীত পারমী। তবে তাদের বর্তমান জন্মের এই সাধনা যদি সঠিক হয় তবে তা পারমী পূরণে সহায়তা করে যা তাদেরকে ভবিষ্যতে কোন এক জন্মে অরহৎ হতে সহায়তা করবে।)।

বর্তমান এই যুগ নেয়্য এবং পদপরম পুদগল দের যুগ। এখন কোন এক পুদগল যদি হাজার বৎসরও জীবিত থাকেন এবং ধ্যান সমাধি করেন তবুও তাদেরকে ‘অরহৎ’ বলা আমাদের জন্য কতটুকু সমীচীন তা হিসেব করা প্রয়োজন কারণ আমরা নিশ্চয় এটা নিশ্চিত না যে তিনি নেয়্য পুদগল কি না। কারণ নেয়্য পুদগল না হলে তিনি এই জন্মে যত সাধনাই করুক না কেন অরহৎ হতে পারবেন না।

আর সারিপুত্রের মত কোন অরহৎ (বোধিসত্ব কিংবা ভবিষ্যত অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক, ষড়াভিজ্ঞা লাভ করতে পারবেন এমন সত্ব থাকলেও থাকতে পারেন কিন্তু অরহৎ না।) বর্তমানে থাকার বিষয়টি অযৌক্তিক এবং ‘ষড়াভিজ্ঞা’ লাভী অরহৎ গণদের উৎপত্তিও ত্রিপিটক অর্থকথা বিশ্লেষণে কতটুকু যৌক্তিক তা আমার বোধগম্য না। বিনয় এর পারাজিকা অনুসারে একজন ভিক্ষু যদি লোকত্তর বিষয় নিয়ে মিথ্যা সম্ভাষণ করেন তবে তার ভিক্ষুত্ব থাকবে কিনা তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পরে। ভিক্ষুদের প্রথম চারটি শীলভঙ্গ হলে ভিক্ষুত্বই চলে যায়। আমরা কোন ভিক্ষু টাকা পয়সা না ধরলে, গাছের পাতা না ছিড়লে উনাকে শীলবান মনে করি কিন্তু এই গুলো ভিক্ষুর জন্য প্রধান শীল নয়। আর আমরা বিশেষত: মনে করি পাহাড়ে বা শশ্মানে কিছুদিন ধ্যান করলেই অরহত হয়ে গেল। এবং তারাই শুধু শীলবান। কিন্তু মূল প্রধান চারটি শীল তারা কতটুক পালন করছেন তাই প্রশ্নবিদ্ধ!

ভাবনার হিতজনক সপ্ত বিধিতে বলা হয়েছে-

৩২ প্রকার সারহীন আলোচনা যেন ভাবনাকারীগণ না করেন। সেখানে রয়েছে- রাজনৈতিক, ভয়জনক, কামোদ্দীপক, দ্বেষমূলক আলোচনা না করা। পত্রিকা, উপন্যাস, সারহীন গ্রন্থ পাঠ না করা। কারণ তাতে স্মৃতি চ্যুত হয়। বাংলাদেশে আমরা যাদেরকে অরহৎ ভাবি তাদের একজনকে আমি নিজের চোখে ‘প্রথম আলো’ পড়তে দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি মাউথ স্পিকার ছুঁড়ে মারতে রাগান্বিত হয়ে। তারা যদি অরহতই হয়ে থাকেন তারা কেন সারহীন লোভ, দ্বেষ, মোহ আচ্ছন্ন পত্রিকায় মনোনিবেশ করবেন??? আবার যদি ষড়ভিজ্ঞায় হন তাহলে পত্রিকা পড়ার কি দরকার! উনি জানতে চাইলেই তো সব জানতে পারেন। কেউ যদি নিজে প্রচার করেন, কিংবা অনুমোদন দেন যে তিনি বর্তমানে অনুবুদ্ধ, প্রতিসম্ভিদালাভী, ষড়াভিজ্ঞা তবে সত্যিকার অর্থেই বলি উনি কোন ভিক্ষুই নন।

এখন আসা যাক আরেকটি বিষয় সম্পর্কে। ত্রিপিটকে বহু নিদর্শণ রয়েছে যে কিছু কিছু ভিক্ষু অনেকদিন ভাবনা করার পর নিজেদের অরহত ভাবত কিন্তু তারা অরহত নন। এমন একটি নির্দশণ বলছি-

একসময় ৩০ জন ভিক্ষু বর্ষাবাসের সময় কোন এক অরণ্যে টানা তিনমাস ভাবনা করতে গিয়েছিল। বর্ষাবাস শেষ হবার পর তারা ভাবল তারা অরহত হয়ে গেছে। কারণ অনেকেই ঋদ্ধি শক্তি অর্জন করেছিল। তারপর তারা বলল চলো আমরা বুদ্ধকে দর্শণ করতে যাই। বুদ্ধ দেখলেন তারা অরহত হন নি। ঐ দিন একটি ষোল বছরের একটি খুব সুন্দর মেয়ে মারা যায়। বুদ্ধ তা বিহারের সামনের এক জায়গায় রাখতে নির্দেশ দিলেন। তখন ঐ ৩০ জন ভিক্ষু বিহারে এসে ঐ মৃত মেয়েটিকে দেখে ভাবলেন হয়তো মেয়েটি শুয়ে আছে। মেয়েটি এত সুন্দর ছিল যে তাদের মধ্যে তৃষ্ণা চলে এল। এতে তারা বুঝতে পারল তারা অরহত নন। তখন বুদ্ধ তাদেরকে বললেন এই মেয়েটি মৃত। তখন তিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা ব্যাখা করাতে তারা সাথে সাথে অরহত হলেন।

বুদ্ধের সময় ছয়জন লোক নিজেদের বুদ্ধ ভাবত এমন উদাহরণও ত্রিপিটকে আছে। তাই আসুন আমরা এসব বিড়াল তপস্বীদের কাছ থেকে সাবধান হই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বুদ্ধ তিনবারের অধিক কোন কথা বলতেন না। সেই বুদ্ধ সর্বমোট ৪৪ বার ত্রিপিটকে বলেছেন ‘‘যথাভূতং ঞাণায সত্থা পরিয়েসিতব্বো’ অর্থাৎ যর্থাথ জ্ঞান লাভের জন্য সঠিক গুরুর সন্ধান উচিত। বিভিন্ন দেশনা গ্রন্থে যারা প্রচার করেছেন গুরু ব্যতিরেকে আমরা অরহৎ হয়েছি তারা তো সারিপুত্রকেও হার মানিয়েছেন! শুধুমাত্র সম্যক সম্বুদ্ধ এবং প্রত্যেক বুদ্ধ ব্যতীত সবাইকে সঠিক গুরুর সন্ধান নিতে হবে। অন্যথায় ভূল পথে গিয়ে ভূয়া অরহৎ হবেন। এবং তাদের অনুসারীরাও ভূল পথে পা বাড়াবেন। তাই আসুন সৎ গুরুর সন্ধান লাভ করি এবং সঠিক ধর্মের অনুশীলন করি।

তথ্যসূত্র:

১. দীর্ঘনিকায়

২. মধ্যমনিকায়

৩. অঙ্গুত্তর নিকায়

৪. ধর্মসূধা- শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির

৫. দীর্ঘনিকায় অর্থকথা

৬. সংযুক্তনিকায় অর্থকথা

৭. চুল্লবর্গ অর্থকথা

৮. অভিধর্ম মাতিকা পালি

৯. অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা

১০ ভিক্ষুনী স্কন্ধক অর্থকথা

১১. বিশুদ্ধি মার্গ

১২. শাসন বংশ

১৩. অনুদীপনী পাঠ

১৪. সীমাবিশোধনী পাঠ

১৫. দেশনা কল্পতরু- শ্রীমৎ উ পঞঞা জোত মহাথের

১৬. বুদ্ধের যোগনীতি- শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির

১৭. বিদর্শন সাধনা পদ্বতি ও দীক্ষা- শ্রীমৎ উ পঞ্ঞা জোত মহাথের

১৮. হেমবত সুত্র- ষষ্ঠ সংগীতিতে প্রশ্লকারী অগ্রমহাপন্ডিত মহাসী সেয়াদ

১৯. সারসংগ্রহ

২০. পারাজিকা

২১. বার বেশি না তের বেশি- ভদন্ত রাষ্ঠ্রপাল মহাথের।

by admin | Mar 21, 2019 | blog

লোকনাথ ভিক্ষুর অসাধারণ জীবন কাহিনী

লিখেছেন-জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু

অভিধর্ম শিখতে গিয়ে প্রায়ই সেয়াদের সাথে আমার এটা ওটা নিয়ে কথা হয়। কথায় কথায় তিনি বললেন লোকনাথ ভিক্ষুর কথা। লোকনাথ ভান্তে ছিলেন ইটালিয়ান। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বার্মায় আসেন। তার মৃত্যুও হয় বার্মায়। তিনি নাকি একবার এক বার্মিজ সচিবকে বলেছিলেন, গরিব লোকের সন্তান অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ধনী হয়ে গেলে সে তখন সবকিছু যত্ন করে আগলে রাখে। কোনো কিছু নষ্ট হতে দেয় না। কিন্তু ধনী লোকের সন্তান প্রাচুর্যের মধ্যেই বড় হয়। তাই সে অঢেল সম্পত্তি পেলেও সেগুলোকে অত গুরুত্ব দেয় না। তোমরা হচ্ছো গিয়ে ধনীর সন্তান। তাই ধর্মটাকে পেয়েও অত গুরুত্ব দিচ্ছো না। আমি তোমাদের মতো ভাগ্যবান নই, বরং বড়ই গরীব। অনেক খুঁজে খুঁজে বৌদ্ধধর্মকে এই দেশে এসে খুঁজে পেয়েছি। তাই আমি এটাকে যত্ন করে আগলে রাখি। চেষ্টা করি যাতে নষ্ট না হয়।

তার কথা শুনে আপনি হয়তো মনে করতে পারেন লোকনাথ ভিক্ষু গরীব পরিবারের সন্তান ছিলেন। আপনার ধারণা ভুল। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালে, ইটালির সিয়োফি নামের এক ধনী পরিবারে। তার নাম রাখা হয় সালভাদর সিয়োফি। তার ৪ বছর বয়সে সিয়োফি পরিবার আমেরিকায় পাড়ি জমায় এবং ব্রুকলিনে গিয়ে থিতু হয়। সালভাদর সেখানে ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ ও ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলতে শেখেন। পরে তিনি একজন দক্ষ বেহালাবাদক হয়ে ওঠেন।

ছোটবেলা থেকেই সালভাদর মাংস খেতে ঘৃণা করতেন। ছোটবেলায় তিনি একটি কবুতরকে ডানা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেয়ে সেবা শুশ্রুষা করে সেটিকে সারিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তার মা একদিন সেটিকে মেরে মাংসের ঝোল রান্না করলেন। এর প্রতিবাদে সালভাদর কয়েকদিন ধরে কোনোকিছু খেতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত তার মাকে প্রতিজ্ঞা করতে হলো, আর কখনো কোনো কবুতরকে হত্যা করবেন না। তবেই সালভাদর তার অনশন ভাঙলেন। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েও তিনি বিভিন্ন কারণে বহুবার এমন অনশন চালিয়েছিলেন।

তরুণ বয়সে সালভাদর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু তিনি ব্যাঙ ও বিড়ালদের মেরে কেটে ব্যবচ্ছেদ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে তার আর ডাক্তারি পড়া হলো না। বরং তিনি রসায়নে ডিগ্রি নিয়ে দুয়েকটা কোম্পানিতে চাকরি করলেন।

একদিন তার এক সহকর্মী তাকে অনেকগুলো বৌদ্ধ ধর্মীয় বই দিল পড়ার জন্য। সালভাদর তো রীতিমত রোমাঞ্চিত হলেন বইগুলো পেয়ে। বিশেষ করে ধর্মপদ বইটা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি বইটা পড়লাম এবং বৌদ্ধ হয়ে গেলাম।’ চিন্তা করুন, এই ছোট ছোট ধর্মের পদ বা ধর্মের গাথাগুলোর এমন শক্তি যে সেগুলো অনুসন্ধিৎসু মানুষকে নিমেষেই বদলে দিতে পারে! তিনি দেখেছিলেন যে বুদ্ধের শিক্ষার একটা নৈতিক ও দার্শনিক গ্রহণযোগ্যতা আছে। আর এটি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সহজেই খাপ খায়। তিনি বলেছিলেন, ‘নিজেকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সবচেয়ে উচ্চস্তরের গবেষণা। আমি রসায়ন পড়েছি, যার কাজ কারবারই হচ্ছে বিভিন্ন কেমিক্যাল নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা। আর সেখান থেকে আমি এসে পৌঁছেছি বৌদ্ধধর্মে, সেই ধর্মটাও হচ্ছে বিশ্লেষণমূলক ধর্ম।’

কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মে যত ঝুঁকে পড়লেন, তার পরিবারের সাথে টানাপোড়েন তত গভীর হলো। তার পরিবার ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান। তার বড় ভাই ছিলেন গির্জার পাদ্রী, যিনি পরবর্তীতে একটা প্রভাবশালী অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সালভাদর তাই বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজে আলাদা একটা এপার্টমেন্টে চলে গেলেন। আর চাকরির ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেলেন তা নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরিতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বইগুলো পড়তে লাগলেন।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি তার জীবনের গতিপথ বেছে নিলেন। বাবা-মা ও ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে তিনি পাড়ি জমালেন ইংল্যাণ্ডে, সেখান থেকে ইণ্ডিয়ায়। ইণ্ডিয়ার বুদ্ধগয়া ও সারনাথে তীর্থভ্রমণ করে তিনি চলে গেলেন শ্রীলঙ্কায়। সেখানে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষিত হলেন এবং সেখান থেকে চলে আসলেন রেঙ্গুনে। কিন্তু রেঙ্গুনের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সমস্যা বোধ করায় তিনি আবার তার জন্মভূমি ইটালিতে ফিরে গেলেন।

ইটালিতে গিয়ে তিনি একজন চিরাচরিত বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে চলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি নির্জনে ধ্যান করতেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করতেন। কিন্তু ইটালিয়ান লোকজন তাদের মাঝে এরকম ভবঘুরে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তাকে বার বার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হলো। তার পরিচিতি লাভ হলো ‘নিরীহ ধর্ম পাগলা’ হিসেবে। পরে কর্তৃপক্ষ তাকে তার ইটালিয়ান আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দিল এবং চীবর কেড়ে নিয়ে গৃহী পোশাক পরিয়ে দিল।

সালভাদর ভাবলেন স্থানীয় ইটালিয়ানদের মধ্যে কে তার কথা শুনবে, কে তার দুঃখ বুঝবে। সেখানে তখন ছিলেন জিওলজির প্রফেসর ও ইটালিতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের অগ্রদূত জোসেপ ডি লরেঞ্জো। সালভাদর বিনা আমন্ত্রণেই প্রফেসরের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেন। প্রফেসর লরেঞ্জো শুনলেন তার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা, তার এশিয়া ভ্রমণের কথা এবং বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির কথা। তিনি তাকে আবার ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

সালভাদরের পরিবার কিন্তু তাতে বাদ সাধল। তারা যেহেতু ইটালীর ধনী ও প্রভাবশালী পরিবার, তাই তারা কর্তৃপক্ষকে বলে দিল যেন সালভাদরকে ইটালি ত্যাগের অনুমতি না দেয়া হয়। কয়েক মাস ধরে বিরোধ চলল। সালভাদর আবারো আমরণ অনশনে নামলেন। সপ্তাহখানেক অনশন শেষে তার পরিবার ক্ষান্ত দিল এবং তিনি ইটালি ছেড়ে চলে এলেন।

বুদ্ধের রীতি অনুসরণ করে তিনি কেবল চীবর ও ভিক্ষাপাত্রকে সম্বল করে পায়ে হেঁটে ইটালি থেকে রওনা দিলেন ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্যে। ১৪ মাস ধরে ৫০০০ মাইল ভ্রমণ করে তিনি একে একে পেরোলেন সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, লেবানন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান। এই কষ্টকর পদযাত্রায় তিনি অসংখ্য দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ফ্রান্সের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। সিরিয়ার আর্মিদের হাতে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। আরো বহুবার তার উপর হামলা হয়েছিল, লুটপাত হয়েছিল।

একবার তিনি তুরস্কের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন, এসময় দুজন গুণ্ডা তাকে মনে করল স্পাই। তাই তারা তাকে ধরে নিয়ে গলা কেটে ফেলার হুমকি দিল। তার কাছে আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্র ছিল না। একমাত্র ছিল গৌতম বুদ্ধের দেয়া সেই মৈত্রীর অস্ত্র। তাই তিনি মাটিতে বসে ধ্যানস্থ হলেন এবং সর্বস্ব উজাড় করে সেই লোক দুটোর উপরে মৈত্রী বিস্তার করতে লাগলেন। লোক দুটো হুমকি ধামকি দিতে লাগল, কিন্তু তিনি নিরবে মৈত্রীভাব নিয়ে রইলেন। অবশেষে তারা তাকে যেতে দিল। এই ঘটনাটা তার জীবনে গভীর দাগ কেটেছিল।

ইণ্ডিয়ায় এসে তিনি কয়েক বছর ধরে শ্রীলঙ্কান বিহারগুলোতে অবস্থান করে সেখানে শিক্ষা করতে লাগলেন এবং হিমালয়ের কাছাকাছি পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি সেখানে নিরিবিলিতে ধুতাঙ্গ চর্চা করতেন, রাতেও বসে বসেই ঘুমাতেন। এরপর রেঙ্গুনে গিয়ে তিনি নতুন করে ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষা নেন। এবার তার নাম দেয়া হয় লোকনাথ ভিক্ষু।

এরপর থেকে তিনি মহাউদ্যমে ধর্ম প্রচারে নেমে পড়েন। তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর বুদ্ধিজীবি মহল যদি বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে, তাহলে বাদবাকি জনতা এমনিতেই তাদের পথ ধরে বৌদ্ধধর্মের ছায়াতলে চলে আসবে। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি বহু দেশে ধর্মপ্রচারে যান। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রথমবারের মতো আমেরিকায় ধর্মপ্রচারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা লাভ হয়েছিল পশ্চিমা দেশে। তাই বৌদ্ধধর্মকে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ধর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করতে তিনি ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি ছিলেন সেব্যাপারে খুবই উৎসাহী। তিনি তার এশিয়ান ভক্তদের বলতেন, তোমরা এতদিন রবার, টিন এসব সস্তা জিনিস রপ্তানি করেছ, এবার থেকে তোমরা সবচেয়ে দামী জিনিস রপ্তানি করা শুরু করবে, আর সেটা হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম!

কিন্তু তার এমন প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সেবার তাকে আমেরিকায় যেতে দেয়া হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে ইণ্ডিয়ায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটকে রাখে। তবে কারাগারের মধ্যেও তিনি সেখানকার কয়েকজনকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। তিনি নিউইয়র্কে তার তিন ভাইকে মেসেজ পাঠান যেন তারা সাক্ষ্য প্রমাণ পাঠায় যে তিনি একজন আমেরিকান এবং আমেরিকায় ফিরতে চান। কিন্তু তারা তিনজনই সাফ বলে দেয় লোকনাথকে আগে খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে যেতে হবে। লোকনাথ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাকে বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর ধরে কারাবন্দী হিসেবে কঠোর দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তবে তিনি অবশ্য পরবর্তীতে ঠিকই আমেরিকায় গিয়ে ধর্মপ্রচার করে আসেন এবং বহুজনকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

এদিকে ১৯৩৫ সালে ড. আম্বেদকর ঘোষণা দিলেন, ‘আমি যদিও হিন্দু হিসেবে জন্মেছি, কিন্তু হিন্দু হিসেবে আমি মরবো না।’ তা শুনে শিখ, খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মের প্রতিনিধিরা তাকে সরাসরি তাদের ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। এর পেছনে ছিল আম্বেদকরের লাখ লাখ অনুসারী। আম্বেদকর যেদিকেই যোগ দেবেন সেদিকেই তারা দল ভারী করবে।

লোকনাথ দেখলেন এক অপূর্ব সুযোগ। তিনি এবার আম্বেদকরকে বৌদ্ধধর্মে আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালালেন এবং নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দুবার তার সাথে দেখা করে এব্যাপারে কথা বললেন। পরবর্তীতে তিনি তার অনুসারীদের মাধ্যমেও আম্বেদকরের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। অবশেষে দুই দশক পরে ১৯৫৬ সালে বার্মায় এসে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

লোকনাথ ভিক্ষু এভাবে বহুবছর ধরে মহাউৎসাহ নিয়ে তার ধর্মপ্রচারের কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯৬৫ সালে তার কপালে একটা ক্ষত দেখা দেয়, যা ক্যান্সারে রূপ নেয়। তিনি পরের বছর পিউলুউইন শহরে ৬৯ বছর বয়সে মারা যান।

তাই আপনারা যদি হতোদ্যমী হয়ে পড়েন তাহলে অন্তত একবার এই মহাউদ্যমী বৌদ্ধভিক্ষুর কথাটাকে স্মরণ করুন। তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, গরিব লোকের সন্তান অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ধনী হয়ে গেলে সে তখন সবকিছু যত্ন করে আগলে রাখে। কোনো কিছু নষ্ট হতে দেয় না। কিন্তু ধনী লোকের সন্তান প্রাচুর্যের মধ্যেই বড় হয়। তাই সে অঢেল সম্পত্তি পেলেও সেগুলোকে অত গুরুত্ব দেয় না। তোমরা হচ্ছো গিয়ে ধনীর সন্তান। তাই ধর্মটাকে পেয়েও অত গুরুত্ব দিচ্ছো না। আমি তোমাদের মতো ভাগ্যবান নই, বরং বড়ই গরীব। অনেক খুঁজে খুঁজে বৌদ্ধধর্মকে এই দেশে এসে খুঁজে পেয়েছি। তাই আমি এটাকে যত্ন করে আগলে রাখি। চেষ্টা করি যাতে নষ্ট না হয়।

আসুন আমরা ধর্মটাকে যত্ন করে আগলে রাখি। সেটাকে মনেপ্রাণে চর্চা করার চেষ্টা করি। মনেপ্রাণে ধর্মচর্চা করি যাতে নিজেরও মঙ্গল হয়, অপরেরও মঙ্গল হয়। পরিশেষে সবাই সুখে শান্তিতে থাকুক এই কামনা রইল।

সুত্র ঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সংগ্রহিত ।

by admin | Mar 11, 2019 | blog

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও পিণ্ডচারণ শেষ করে বিহারে ফিরছেন রথীন্দ্র শ্রামণ (বনভান্তে)। এদিক-ওদিক না তাকিয়ে মোটামুটি সংযত দৃষ্টি ও ধীরগতিতে চলছেন। অল্পক্ষণ পর কিছু হইচই ধ্বনি তাঁর কানে আসতে লাগল। সহসা একেবারে কাছে এসে পড়ল। উল্টোদিক থেকে তিন-চার জনের একদল কিশোরী ছাত্রী, হয়ত কলেজে যাচ্ছে। অবিরাম কথা বলছে, খিলখিল করে হাসছে। কী এতো কথা! দুনিয়ার সব কথা যেন তাদের মুখে ফুটছে। আর হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এরূপ মিহি শব্দ শুনে হঠাৎ রথীন্দ্র শ্রামণের মনে ভালোলাগার একটা গোপন অনুরণন ছাড়িয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- হে ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক শব্দও দেখতেছি না, যা পুরুষের চিত্ত অধিকার করে থাকে, যেমন স্ত্রী শব্দ; স্ত্রী শব্দই পুরুষের চিত্ত অধিকার করে থাকে। (অঙ্গুত্তর নিকায় প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১)। রথীন্দ্র শ্রামণেন বেলায়ও তাই ঘটল। আকর্ষণের বৃত্তে ঢুকে পড়ল তাঁর মন, যদিও সচেতনভাবে টের পেলেন না। তাঁর প্রবল ইচ্ছা জাগল কিশোরীদের একটু খানি দেখার। অপ্রতিরোধ্য এক ইচ্ছার কাছে পরাভূত হয়ে পড়লেন। মাথা উচু করে তাকিয়ে দেখলেন, খুশিতে ঝলমল করে উঠা কয়েকজন ছাত্রী। মায়াময় লাবণ্যে ভরা মুখ। মুখগুলো থেকে উৎসারিত হচ্ছে মায়ার ঢেউ, মায়ার আলো। ওই আলো ফুলের মতো মেলে ধরেছে তাদের দৈহিক গড়নে। দ্রুত এগিয়ে গেল তারা। হাত এবং পায়ের গতির সঙ্গে সমান তালে চলছে ঠোঁটের গতি। একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন রথীন্দ্র। তবে ততক্ষণে সেই সুন্দর মুখগুলোর আকর্ষণে মন অন্যরকম হয়ে উঠল তাঁর। বুকের ভিতর আলোড়নের ঝড় উঠল। সে ঝড় ছুঁয়ে গেল দেহের অনু-পরমাণুতে। মুহূর্তেই কাম বিতর্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো লাবণ্য ভরা মুখগুলো। বেশ কিছুক্ষণ কাম বিতর্কের রাজ্যে অবস্থানের পর হুঁস ফিরে আসল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে আত্ম সচেতন হয়ে উঠলেন। এ- কী! আমি এ রকম চিন্তা করছি কেন? ছি ছি! এ-যে বিনয় বিরুদ্ধ, পাপ, মহাপাপ। এই চিন্তা সামাল দিতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে। ফুঁসে উঠা মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। অজ্ঞানের পথে চালিত মনকে জ্ঞানের পথে ফিরিয়ে আনা উচিত এক্ষুণি। এ অবস্থায় আমাকে জয়ী হতে হবে। এই ভেবে রথীন্দ্র শ্রামণ মনে শক্তি সঞ্চার করলেন। সংযম অভ্যাসের গুণে সামলিয়ে নিলেন নিজেকে। আর হন হন করে বিহারের দিকে এগুতে থাকলেন। বিহারে এসে বুদ্ধ বিম্বের সম্মুখে করজোড়ে সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অনুতপ্ত হৃদয়ে ধিক্কার দিলেন নিজেকে বারম্বার। ভবিষ্যতে সেরূপ অশ্রামণোচিত কাজ করবেন না বলে সংকল্পবদ্ধ হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে করে আর এরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন কামভাব জাত আসক্তিকে চিত্তে স্থান না দিতে তৎপর থাকবেন সর্বদা। চোখ বন্ধ করে শান্ত মনে উপলব্ধি করতে থাকলেন, এ দেহ সর্বত্রই অশুচি, ঘৃণিত পদার্থে ভরা। অপবিত্র, দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা-মূত্র রয়েছে এ দেহের ভেতরে। কৃমি ও অশুচি, দুর্গন্ধবাহী চর্মের থলি যেন এ দেহ। অজ্ঞানীরা এরূপ ঘৃণিত দেহে আসক্ত হয়। কামতৃষ্ণা উৎপন্ন করে। কামাসক্তি অসি ও শূল্যের ন্যায় মহা দুঃখদায়ক, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দগ্ধকারী, মহা অনর্থকর। মুক্তি মার্গের মহা অন্তরায়। বুদ্ধ বলেছেন- ক্ষুধার্ত চণ্ডাল যেমন সম্মুখে কুকুর দেখলে হত্যা করে। তেমনি কামাসক্তিও অজ্ঞজনকে বিনষ্ট করে।